寒くなってきたこのごろ、皆さんお元気でお過ごしですか。

忙しい毎日が過ぎれば、クリスマスに冬休みと、ワクワクする時間が待っています。

ダイニングプラスブログでは、スタッフがおすすめしたい「イチ推しレシピ本」を2回に分けてご紹介します。

師走のくつろぎのひとときに、どうぞご覧ください。

得意料理や得意ジャンルはさまざま、でもみんなずば抜けて「食いしん坊」のダイニングプラス スタッフ。

食事を心から愛するスタッフによるおすすめレシピ本たち。第1回は食いしん坊&呑み助のスタッフKと、レシピ本蔵書数千冊(!)のスタッフHがご紹介するこの4冊です。

\食いしん坊&呑み助のKさんおすすめレシピ本/

「上野万梨子のオーブン料理」

「上野万梨子のオーブン料理」

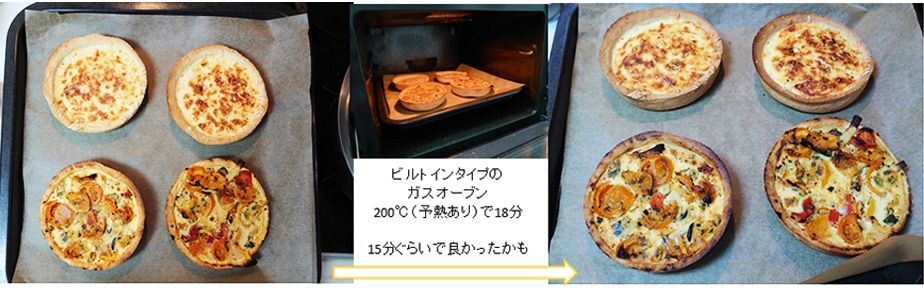

子供の頃から食いしん坊でお料理は好きでした。でも家にはオーブンがなく、ねだっても買ってもらえなかったので、

代わりに「オーブントースターで作るお菓子」なる本を買ってもらったのを覚えています。

大学時代にイギリスでホームステイした時、ラッキーなことにその家のお母さんは、

当時はまだ日本では珍しかった料理ケータリングのお仕事をされていました。つまり、お料理上手だったのです。

キッチンはあこがれのL字で大理石の作業台、後ろには大小のオーブンがビルドインで備え付けられていました。

当時、携帯電話はまだ普及しておらず、デジタルカメラも持っていたかどうか。。。

残念ながらそのキッチンは画像としては残っていないのに、頭には鮮明に残っています。

その頃からオーブン料理の素晴らしさを実感しました。

さらに社会人になってフランスで1年半の滞在を経て帰国して今の仕事を始めたころ、

「うちで扱っている食材を使ってオーブン料理をしたら、家族や友人とおしゃべりに花を咲かせている間にご馳走ができるじゃないか!」

日本でのオーブン料理を普及すればいいのにな。。。と思うようになりました。

そんな時に出会ったのがこの本です。

美味しそうなお料理の写真や丁寧なレシピの説明だけでなく、時折出てくるフランスの風景写真や上野万梨子さんのコラムに魅了されました。

今でも時折眺めては楽しみ、お料理の参考にさせてもらっています。

・上野万梨子さんについて

1976年、ル・コルドン・ブルー パリ校卒業。帰国後フランス料理教室を始め、新しい時代の若きスター料理研究家として活躍。

1991年からは活動の拠点をパリに移し、日仏の食文化にかかわる発信を続ける。

近著のエッセイ「パリのしあわせスープ 私のフランス物語」(世界文化社)など著書多数。

Instagram @ueno.mariko.official

・ダイニングプラスではフランス料理家、上野万梨子さんのレシピを大好評連載中!

>簡単おしゃれレシピ "アペロディネ Apero Dinatoire"

「あっ」と驚くような食材の組み合わせ、目からウロコのおいしさ、美しさは必見です。

(写真はブーダンノワールとじゃがいものグラタン Boudin noir aux deux pommes

撮影:上野万梨子さん)

(書籍情報)

書名 上野万梨子のオーブン料理―オーブンがなければはじまらないクッキングブック

著者 上野万梨子 レスパース編

写真家 長嶺輝明

出版社 文化出版局

発行年 1998年

※現在こちらの書籍は販売終了しております

「ドイツ家庭料理(暮らしの設計ムック本152号)」

今も勤めるこの会社に出会ったのは大学時代のアルバイトでした。

食の展示会で試食や接客のアシスタントをするお仕事でした。当時発売されたばかりの

ドイツ・ノッカー社のソーセージの担当で、ソーセージやレバーケーゼを焼いては切って出す、

という楽しい4日間を4回過ごしました。

その後、入社してすぐ、ドイツのソーセージをたくさん扱い、自分でも大好きなのに、本場のドイツ料理がどんなものか、全然知らない自分に気づきました。

そのとき出会ったのがこの本です。

表紙にはどーんと白ソーセージのスープ。

迷わず買いました。

ドイツ家庭料理の数々、日本では見かけない食材の写真の他、季節ごとのドイツ文化がコラムとして散りばめられて、興味津々で何度も開きました。

特に「ヘルガ叔母さん風のアーティショー」という見開きページでは当時見たこともなかったアーティチョークの食べ方を9手順にも分けて丁寧に説明してあって、「なんだ、この野菜は!?」と衝撃を受けたのを覚えています。

当時、高級スーパーや百貨店の青果コーナーに行くと、アーティチョークはありますか?と聞くも、逆に「それ、なんですか?」

と返されることの方が多かった時代です。

その後、アーティチョークへの憧れは消えることなく、

数年後にニューヨークのウィークリーマンションに滞在した時、

スーパーでアーティチョークを初めて見て、買って調理した時の感動は忘れられません。

あいにくノッカー社は工場がなくなってしまいましたが、

今でも宝物のように大切にしている本のひとつです。

(書籍情報)

書名 わが家の料理ノート ドイツ家庭料理(暮らしの設計ムック本152号)

著者名 シュルツ祥子(さちこ)

版元社名 中央公論社

発行年月日 1983年

※現在こちらの書籍は販売終了しております

つづいてレシピ本を紹介するのは、レシピ本をなんと数千冊!?所有しているスタッフHさん。お料理への情熱は

並大抵のものではありません。膨大な数のレシピ本を読んできたHさんがおすすめするのは、どんな本でしょう?

\レシピ本蔵書数千冊 Hさんおすすめ/

「おいしい!生地」

小さい頃、手仕事が好きな母が作ってくれるお菓子が好きでした。

大人になって懐かしくなり、自分でもお菓子を作ってみようと初めて購入したレシピ本です。

美味しそうなお菓子の数々と本の中とは思えない、まるで目の前に実物があるかのような

美しく立体的で生地の状態が伝わってくる写真の数々に魅了され、

一気にお菓子の道が切り拓かれた、人生のバイブルとも呼べる大切な一冊です。

書名 おいしい!生地

著者 小嶋ルミ

出版社 文化出版局

出版年 2004年

「イタリアの地方菓子」

お菓子の勉強を始めて数年経った頃に出会った本です。

地方ごとにある歴史や文化から、お菓子も生まれているのだと知り、

お菓子から、その地方の歴史や文化にも興味を持つようになった一冊です。

今では地方菓子の本は珍しくありませんが、この当時はまだ少なかったと思います。

私が購入した本は2005年発行のもので絶版ですが、

2017年に「イタリアの地方菓子とパン」というタイトルで、リニューアルしたものが世界文化社より発行されています。

(書籍情報)

書名 イタリアの地方菓子

著者 須山雄子

出版社 料理王国社

発行年 2005年

※現在は世界文化社から「イタリアの地方菓子とパン」として再販

いかがでしたか?

ブログ「スタッフおすすめレシピ本」第2回は「暮らしにうるおい」編です。おたのしみに!

(担当:サラ)

スタッフおすすめレシピ本【第1回/ おもてなし編】

<ダイニングプラスについて>

2001年創業の輸入食品通販サイト。日本を代表する高級ホテルや有名レストランが採用する高品質な食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

>海外食品通販「ダイニングプラス」トップページはこちらから

・簡単おいしく!おせちにも華やか「洋そうざい」コーナーはこちら

-

ブーダン ノワール 470g (豚の血と脂の腸詰)

ブーダン ノワール 470g (豚の血と脂の腸詰) -

メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工)

メルゲーズ ムートン 生ソーセージ 400g (国内加工) -

ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ

ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ -

石窯焼き風 田舎風パン (パン ド カンパーニュ )

-

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック -

ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2

ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

ミニ カヌレ 7個入り

ミニ カヌレ 7個入り -

薔薇のハーブソルト(ミル付き)

薔薇のハーブソルト(ミル付き) -

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -

とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)

とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -

りんごとカスタードのタルト(直径約21cm10カット)タルトノルマンディー

りんごとカスタードのタルト(直径約21cm10カット)タルトノルマンディー -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

パリのマルシェ食材とお料理|上野万梨子さんのフランスレポート

東京の山手線の内側とほぼ同じ面積しかないパリ。そこに月曜日を除く毎日30から多い日で40近くの朝市が開かれます。広場のように人が集まれる場所があれば、そこには朝市が立つという感じで、パリジャンの暮らしを支える大切な存在です。

写真は地上を走るメトロ高架橋下のグルネル朝市。モットピケ・グルネル駅とデュプレックス駅間の500メートルにわたる大きなマルシェです。

食料品の買い出しといっても男女比は半々くらいで、それこそ暮らしむきも人種も様々な老若男女が分け隔てなく集まり真剣に品定めする様子には迫力があるものです。

しばらく家を留守にして帰宅すると、早速向かうのは朝市です。キッチンの野菜カゴや冷蔵庫に何もない状態でまず買うのは基本の野菜。サラダのヴィネグレットソースに使うエシャロット、ニンニク、煮込みに欠かせないローリエとタイム、そしてジャガイモ、人参、玉葱、ポロ葱、料理の味を決めるのに便利なシャンピニョンなどです。市場を歩き回るとあれもこれも買って帰りたくなるものですが、そこは抑えてまずは基本のものから。

上の写真を撮った頃のポロ葱はまだ細身ですが、寒くなるにつれてどんどん太くなり甘みも増します。今頃のポロ葱は下の写真のような感じで、ポワローヴィネグレットに使うならこちらです。

右列に見えるのは日々の料理に出番が多いエシャロット3種。

一番上の小粒で表皮が灰色のものは最も風味が強いタイプ。生牡蠣に添えるヴィネガーに刻んで入れるのはこちらです。その下が肉料理向きのエシャロット、そしてその下の細長いものは辛味がやさしいタイプになります。

左列にはロートレック産のニンニク。箱に入っているのは黒ニンニクです。

フランスでは玉ねぎの品種も豊富です。

これに対して一般的な玉葱はオニオン・ジョーヌ(黄色い皮の玉ネギ)と呼ばれるもの(左上の写真)で、バターで炒めた時の甘い匂いには素晴らしいものがあります。

皮付きのまま輪切りにして、オリーブオイルをかけ、塩をふってオーブンで焼いた赤玉葱。(右上の写真)

ヴィネグレットソース用に刻んで、いつでも使えるように冷蔵保存しているニンニク、エシャロットです。

この店ではジャガイモの種類も豊富それぞれの値札にはどのような調理法に合うかも書かれています。

ポタージュやピュレ、フリットに向くポクポクタイプ、実がしまった煮込み向きタイプ、フライパンソテーに向くタイプ、茹でてサラダに使うのに向いているもの、オーブン焼きに適したもの、皮付きのまま蒸し焼きに向くものなどなど。新ジャガは別として地中で熟してから収穫されているので、包丁の入り具合が日本の市場に出ているものとは違うようです。ガリガリしない。力を入れずにスルッと刃が滑るように切れるのには思わずニヤッとしてしまうほどです。アマンディーヌ、シャルロット、ポンパドール、モナリザ、ジュリエット、ベル・ド・フォントネなど、ジャガイモの名前の多くが女性の名前、あるいは女性を思わせる呼び名です。 右上はジャガイモとポロネギのスープ煮。

人参、ジャガイモ、セロリ、玉葱などのスープ エメンタールチーズを5ミリ角くらいに切りって器に入れ、そこにスープを注ぎます。チーズが四角いままプチュッと柔らかくなったところをスプーンですくっていただくと美味しいものです。

マッシュルームのことをフランスではシャンピニョン・ド・パリと言います。

赤みを帯びた茶と白があり、風味の点では変わりありませんが、サラダに加えて生で食べるのは白い方です。

新鮮なうちはカサがしっかり閉じていますが、次第に開いて黒ずみはじめます。

ただこのような状態になったものは風味が上がっているものなので、 スープにすると鮮度が良いものよりかえって味が濃く出て美味しいものです。

ラスパイユのBIO市に出る卵のスタンド。

白玉、赤玉、茶玉と3種類ありますが、殻の色は卵を産んだ鳥の羽の色と同じで、栄養価や美味しさと殻の色とは関係がありません。フランスの卵の黄身は薄い黄色をしていますが、それは麦を主とした餌を与えられるから。日本では黄身の色が濃いほど栄養がある良い卵と信じられているため、パプリカやマリーゴールドを混ぜた餌を食べさせてオレンジ色にしていることも多いようです。

上の写真の緑の卵ケースには“鶏を殺さない卵”と書いてあります。どういうことでしょう。

これは、卵を産まなくなった雌鳥を殺処分せずに協力農家などに引き取ってもらい、自然死するまで生かすというプロジェクトの元に産ませた卵だからなのです。当然他の卵より価格は上がりますが、この考えに賛同した人たちが購入することで成り立っています。

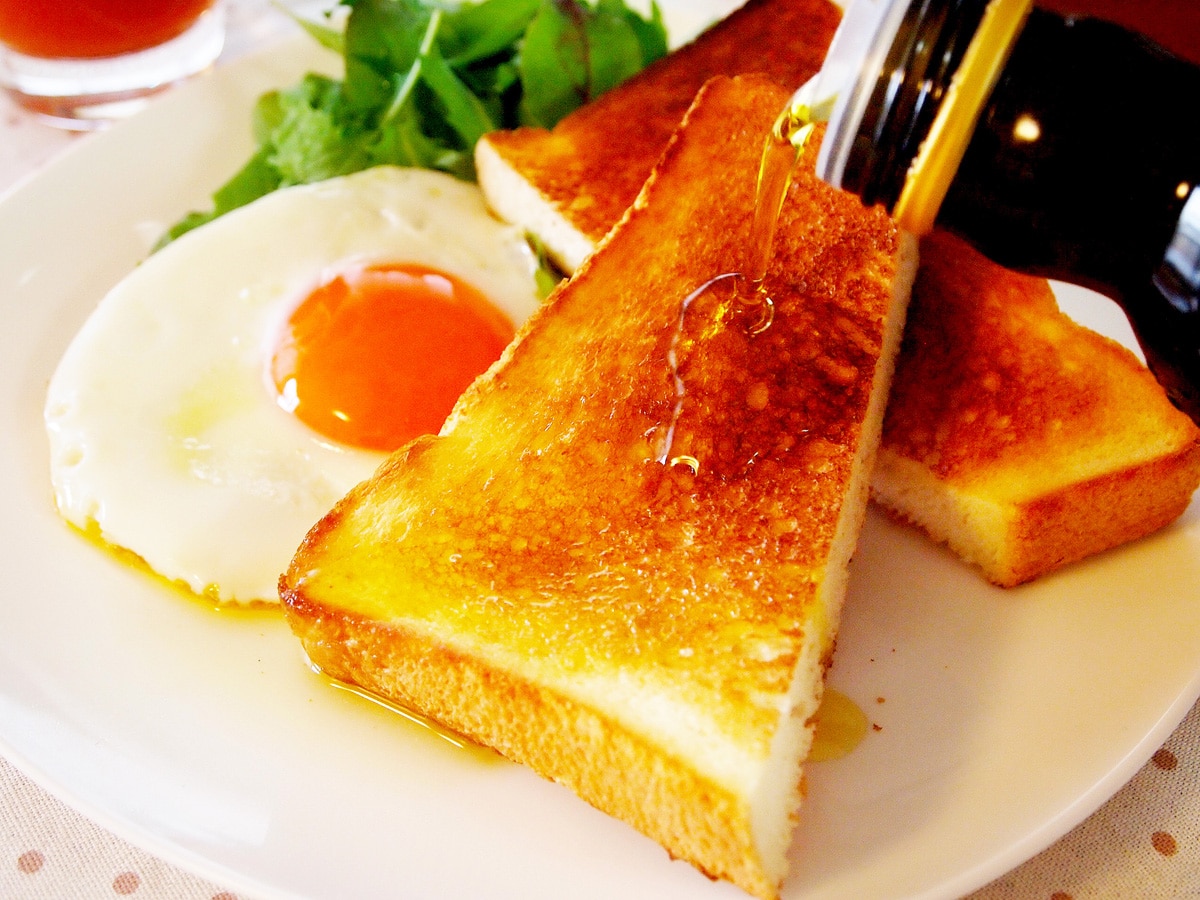

健康的で鮮度がよい卵の状態をお見せするために、写真の皿蒸し卵は過熱前の状態です。

平皿にフレッシュクリームを流し、薄切りハムと卵を盛りつけてパセリを散らし、湯を張ったフライパンにスノコを置いてその上に皿を置き、蓋をかけて黄身が半熟になるまで火にかけます。

グルノーブル風皿焼き卵。

バターを塗った焼き皿に卵を割り入れ、オーブンで湯煎焼きにします。あるいは、湯を張ったフライパンに網を敷き、その上に焼き皿をのせて蓋をかけて蒸し焼きに。半熟に仕上げたら塩をふり、あらかじめ用意しておいたクルトンとケッパー、パセリを散らし、好みでオリーブオイルをまわして。家庭ではこのような卵料理を前菜としてメイン料理の前にいただきます。

エシャロットとニンニク、タマネギは常にキッチンに置いているもっとも基本の素材です。

湿気が少ないフランスなので、こうしてカゴなどに入れて外に出しておいても問題ありません。

春から初夏にかけて、エシャロットは右上の写真のような葉付きの束を買い、フックに下げて自然乾燥させます。

ジャガイモは紙袋に入れてカゴの中に。そろそろ使った方がよい状態のものは忘れないように外に出しておきます。

ローリエとタムは1束の量が多くてフレッシュのうちに使い切れるものではなく、乾燥したら瓶などで保存します。

これはフランスのジャガイモの中で最もサイズが大きいビンチと、最も小さいデリカテス。瓶の中はローリエとタイムです。

こうして基本素材が揃っていれば毎日の料理がとてもスムース。料理にはリズム感が大切だと常々思いますが、 このキッチンコーナーは調理の基本になるリズムの源なのかもしれません。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

-

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア

ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア -

ハーフバゲット 140g×2個入り

ハーフバゲット 140g×2個入り -

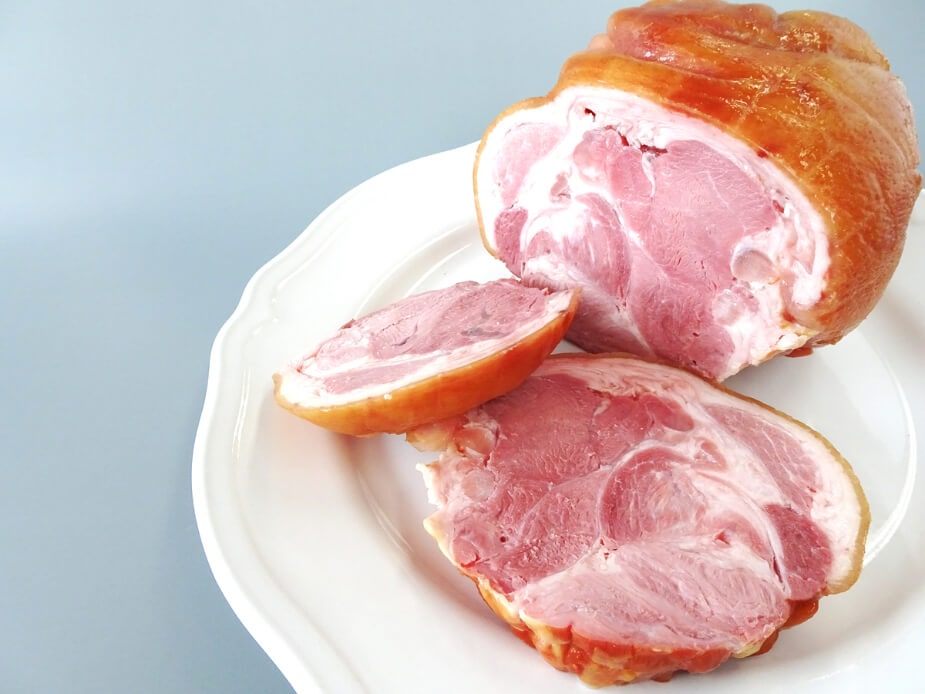

優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン)

優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン) -

肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ

肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ -

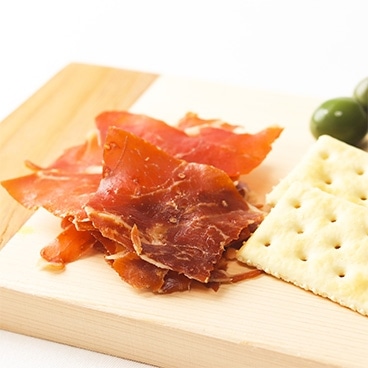

フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 50g

フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 50g -

薔薇のハーブソルト(ミル付き)

薔薇のハーブソルト(ミル付き) -

地中海風 野菜のキッシュ (タルトメディテラネ)

地中海風 野菜のキッシュ (タルトメディテラネ) -

6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入

6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -

三角 プレッツェル 85g×2

三角 プレッツェル 85g×2 -

ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー)

ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー) -

バタープレッツェル 79g×2個入り

-

訳あり バゲット ルヴィノワーズ

訳あり バゲット ルヴィノワーズ -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料込み】週末ご褒美プチセット

【送料込み】週末ご褒美プチセット

マルシェでみつけた秋の味|上野万梨子さんのフランスレポート

パリの中心で暮らしていながら都会の住人のような気があまりしないのです。

その理由はいくつかあるのですが、家から半径600メートルに二ヶ所、週に計4日開かれる朝市の存在が大きいでしょう。

食料品店が軒をなす商店街も大型スーパーマーケットも同じ圏内にありますが、青空市に溢れる季節の彩りと香りは、 日常の必要不可欠な買い物が気持ちのリフレッシュのもとにもなり、用がなくても足を向けたくなる魅力があります。

一般的に旬と言われる時期より一歩前に味わうことに粋を感じるのが日本人ですが、パリの朝市にやって来るのは今こそが旬のものばかり。まだかな、まだかな、と思っていると、一気に出はじめて山になって売られ、それが 「次あたりでもう終わりかな」と告げられれば、ほんとうに次の次のマルシェの日には姿が消えてしまうものなのです。

10月に入って今はまさにキノコ狩りのシーズンです。

(写真:セップやジロールなどのキノコがたくさん)

今ごろ田舎の森の近くの薬局には「毒キノコにご注意」と、食べられるキノコと食べられない怖いキノコをイラストで描いたポスターが貼り出されていることでしょう。

そしてパリの朝市には、湿った森の土や枯葉をつけた秋のキノコが旬の真っ盛りを迎えています。たださすがにすべてが森から届いたものというわけではありません。パリ近郊農家が、昔の採石場あとなどの地下で栽培しているものも多く、私が買いに寄るのはBIOの野菜のみを扱うスタンドです。

(写真左:こちらは巨大なプルロット、写真右:スパラジ(スパラジスとも))

海綿か白木耳のような姿のこちらはスパラジ。見た目はこんなですが風味は素晴らしく “貧乏人の白トリュフ” とでも言いましょうか。

バターでエシャロットとともに炒めフレッシュクリームを加えるだけで、家庭でも美食家のパスタが出来上がります。

もう一品は、日本では杏茸と呼ばれるオレンジ色のジロール。

これはニンニクバターで炒めて刻みパセリ仕上げ。田舎パンに焼き汁をつけて食べるのがまたよし。

10月のマルシェで目を引くのは季節のフルーツです。

パリ近郊のBIO農家のスタンドには秋の味覚が一堂に。手前はコンフェランスという品種の梨、その向こうには まだ小粒のリンゴ、そしてキノコも見えます。花をつけたハーブが売られるのも10月の今頃です。

8月末には出始めるレーヌクロードという青梅のようなプラムはそろそろ食べ収め。ほぼ同時期に出てあっという間に姿を消してしまう黄色い小さなプラム、ミラベルはすでになし。フレーバーキングという名の濃い赤の品種でプラムの季節は終了します。

そしてプラムにかぶって登場した葡萄とイチジク、ノワゼットやクルミ、そして栗が並びあって、朝市は今まさに実りの秋の大舞台です。

ところでフランスでは種あり葡萄が主流です。小さな葡萄なら一粒一粒指でつまみなどせずに、男なら房にかぶりついてムシャムシャ種ごと食べてしまうことも。

これはフランスでは珍しく種なし葡萄のサントニアルです。薄皮で種がないならと、試しに作ってみたのがこちらです。

オリーブオイルで軽く炒めたあと水ほんの少々加えて蓋をして1分から2分(大きさや熟し加減により)火にかけただけのものです。リキュールもスパイスも使わずに超シンプルに。いくらでも食べられる美味しさです。

写真はこれをブッラータに添えたところ。日本の種無し葡萄は大粒がほとんどですから、同じようにはできないでしょう。熟し方が足りないとソースがとれないので未熟なものは選ばず、半分にカットして作ってはいかがでしょう。

秋にはさまざまな品種のプラムが出回り、コンフィチュール作りが楽しいシーズンです。

灰色がかった緑のプラムはレーヌクロード。オレンジ色のコンフィチュールは出盛りの頃に作っておいたミラベルのコンフィチュール。

レーヌクロードとフレーバーキングのコンフィチュールで朝食。

保存を前提としていないので砂糖はプラムの重さの25%のみで、皮もつけたまま大きめにカットして。パンにつけるのはもちろんですが、フランスの濃厚なクレームフレッシュに添えて食べるのが最高です!

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

-

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -

石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)

-

ハーフバゲット 140g×2個入り

ハーフバゲット 140g×2個入り -

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -

薔薇の花びら茶

薔薇の花びら茶 -

2種チーズのバスクチーズケーキ

2種チーズのバスクチーズケーキ -

とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)

とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -

薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g

薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -

モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)

モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -

フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g

フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト

【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト -

【送料込み】週末ご褒美プチセット

【送料込み】週末ご褒美プチセット

ナポリのストリートフードと空中厨房?!|スタッフ海外体験記

数年前の夏のこと、トマト生産に立ち会うためにナポリに向かいました。

この時のナポリ滞在予定は1週間。諸事情によって具体的な予定も決められない長逗留をすることになったため、いろんな対応がしやすいように、街中のプチホテルに宿泊することにしました。

ホテルはナポリ随一の繁華街を一歩奥に入ったところにあり、入口はとてもわかりにくい。

辛うじて見つけた入口はとても古びていてここにホテルがあるとはとても思えません。なぜならその狭いスペースには無人の守衛室らしき部屋と古びたエレベーターがあり、エレベーターを囲むように石の階段がついているだけ。どうやらこのビルの2階にホテルのフロントがあるらしく、荷物もあったので、エレベーターを使うことに。

そこにあるエレベーターは当然のように手で開ける扉のついた旧式のもの。中に入ると何とコイン式で、10セントコインを入れる古い箱が付いているのです。古いんだか新しいんだか、、、と思わず苦笑です。コインを入れてほんとに動くのか?疑問に思いながら恐る恐るコイン投入。すると階数を表わす数字ボタンが点灯してどうやら電源が入ったようです。

エレベーターを降りるとホテルの入口がありました。

それまでの不安を取り払ってくれるきれいな自動ドアの入口。ホテルは小さいながら部屋はきちんとしていて清潔でした。

安心するとお腹がすくものですね。

荷ほどきもそこそこに、表の通りに出てみることにしました。

にぎやかな歩行者専用のその通り沿いには両側に小さいお店が軒を連ねています。食べ物もたくさんあります。

その時目に入ったのはピザのテイクアウトショップ。

恰幅ののいいピッツァイオーロらしいお兄さんがオーダーごとにピザ生地を広げて作っています。シンプルにマルゲリータを注文して待つこと数分。

奥のピザ窯にピザを入れて回しながら焼き上げたら何枚か重ねた紙の上に置いて手渡しです。それを半分にたたんでかぶりつくのです。

焼きたてのピザの美味しいこと!!

その後何度かこのお店にお世話になることになるのでした。。。

さて、別の日。

ホテルで教えてもらったおすすめのお店の中で一番近そうなところに行ってみることにしました。

そこはかつて悪名高かったスペイン地区の一角にありました。

教えてもらった通りに歩いて、お店の名前を確認して、どう考えてもここ、という場所にあったのはお惣菜屋さん風の小さいお店。

確かに表にはテーブルとイスがいくつか置いてあって食べられる様子。お店の中には冷蔵ケースがあって、お惣菜が並んでいる他、パスタや缶詰などの保存食も販売されていて、グロッサリーも兼ねたお店のようです。お店の奥にキッチンがある様子もなく、ほんとにここかな?と半信半疑でお店に声をかけると、どうぞ、と言ってメニューを渡されました。

前菜盛り合わせやパスタなどを注文し、待っていると、何やらサービスの男性がお店を出たり入ったり。

そのうち、外から戻ってきたお店の人が我々のテーブルにお料理を持ってきました。

いよいよ謎が深まってよく見ると、お店を出て小道を横切って斜め前の建物の下まで行って上を見上げています。

すると上から黄色いかごがするすると降りてくるのです。

その黄色いかごについたロープを目で追うと、ビルの3階にあたる窓辺の小さいベランダから女性がかごを下している姿が見えました。

そうか!上でお料理して運んでるんだ!と気づいた時の楽しさ!

これぞナポリです!

ホテルの人も遠い国からきた私たちにナポリらしいエンターテインメントを見せたかったのでしょうね。

もちろん美味しかったのですが、何よりも空からやってきた温かいお料理の楽しさに、忘れられない食事シーンとなりました。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

-

薪窯ナポリ風ピザ 3チーズ 200g

薪窯ナポリ風ピザ 3チーズ 200g -

薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g

薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -

セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g

セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g -

完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g

完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g -

ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ

ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

解凍するだけ カナダ産 ムール貝

解凍するだけ カナダ産 ムール貝 -

単一品種 ノチェッラーラ イタリア産100% EXVオリーブオイル

単一品種 ノチェッラーラ イタリア産100% EXVオリーブオイル -

ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個

ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -

ポテトニョッキ 1kg

ポテトニョッキ 1kg -

冷凍 ポム アリュメット (フレンチフライポテト) 450g

-

訳あり バゲット ルヴィノワーズ

訳あり バゲット ルヴィノワーズ -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

真夏のリフレッシュメント、生アーモンドジェラート|スタッフ海外体験記

朝から快晴で南イタリアの強い日差しが照りつける7月のある日、新商品の生産立ち合いに行きました。

そこはカラブリア州。イタリアの地図で言うと爪先にあたり、向かいはシチリアです。

工場は爪先の中でも足裏の指の付け根ぐらいのところにあってイオニア海に面したビーチがある場所です。ビーチから車で10分ほど、高台にある工場の前には自社のバジル農園があり、遠くにイオニア海が見渡せます。

今回のお目当てはセミドライチェリートマトのオイル漬けとパスタソース。

(あいにく昨年のトマトの不作でオイル漬けの方は欠品中ですが、今頃現地では今年生産分を作ってくれているハズ!来年頃には再入荷のお知らせができることと思います。)

真赤に熟したミニトマトがカゴいっぱいになって工場に運び入れられる光景は夏本番。

それらを洗って半分に切ったら、オーブン(といってもコンベア状の長~いもの)でじっくり水分を飛ばしてセミドライに加工していきます。

すでに暑い。。。とても暑い。。。

一通りの工程を見たら次は別棟のパスタソース工場へ。

ここは更に暑く、湿度が高い。

この工場では地元の女性たちが中心となって、丁寧に商品を作っていきます。自宅で作るのと同じようにまずはオリーブオイルにニンニクを入れて香りを出し、次に玉ねぎを入れて甘みを出し・・・そんな丁寧なお仕事です。詳しくは別の機会にお話しするとして。。。

工場内はとにかく暑い。

せっかくの立ち合いなので全ての工程を見なければ! 働いている方々は暑さを気にせず(そのように見えた)、丁寧な仕事を続けます。

暑い。まるでサウナのように汗が体をしたたり落ちるのを感じながら工程を見守ります。

暑い。

生産を途中で止めるわけにもいかないので、結局終わったのは午後2時を回ったころ。見学用のビニールコートを脱いで外に出た時にはホッとしました。外も真夏の晴天下なので体感40℃ぐらいですが湿度が低い分まだ快適。冷房の効いた部屋で一休みしていたとき、「ランチに行く?」と誘われました。

翌朝一番のフライトで戻る予定にしていたので、その日は最終日です。

立ち合いの後は空港近くのホテルへ送ってもらうことになっていたので、このランチは今回イタリアでの最後の食事。

でも。。。

あれだけの汗をかいた後で全く空腹を感じません。

それを伝えると、「オッケー。じゃ別のところに行こう。」ということで連れて行かれたのは工場から車で3分ほどの村の中心地。

日曜になると露店が並んでにぎわう一画ですが、この日に向かったのはジェラート屋さん。

イタリアには美味しいジェラートがあった♪

そういえば前に来たときに食べたジェラート、美味しかったな、と思いだして嬉しくなったものの、たっぷり汗をかいた後であまり食欲がありません。

そこで注文したのがアーモンドジェラートです。

注文すると聞かれるのは「ブリオッシュは?」

そうです、ここは南イタリア。

ジェラートとブリオッシュは定番の組み合わせなのです。

メーカーの担当者は切り込みを入れたブリオッシュに2種のジェラートを挟んで生クリームをたっぷり添えた定番スタイル。

私はアーモンドジェラートをグラスに入れてもらって横にブリオッシュを添えた別スタイル。これが大正解!

日本ではローストされたアーモンドが一般的ですが、イタリアでは夏になると生アーモンドを楽しみます。

フランチャコルタ(イタリアの高級スパークリングワイン)と生アーモンドを食前に楽しむ、というのもイタリアの夏の一場面です。

アーモンドミルクは日本でも少し前に流行りましたね。

南イタリアでは生アーモンドをアーモンドミルクにして、それをジェラートにしたものが有名です。生アーモンドミルク特有の爽やかな香りとほのかな甘み。

ジェラートは他の国のアイスクリームに比べると軽めなのが特徴ですが、このアーモンドジェラートは特に軽く、シャーベットに近い食感です。

砂糖の加減はお店によって違いますが、概して甘さ控えめです。口に運ぶと冷たくサラッと溶けてなくなり、口の中にアーモンドの爽やかな香りが残ります。

暑さにばてていた身体に染みわたるような美味しさです。

さらに南イタリアらしさを見せていたブリオッシュ。

フランスの上品でリッチなブリオッシュとは全くの別物。

ぷっくりとふくれて小麦色の健康的な焼き色のついたブリオッシュは遠慮ない大きめサイズ。「ブリオッシュは?」と聞かれて見せられた時には一瞬「要らない」と言いかけたのですが、南イタリアを楽しもうと思いなおして「スィ(はい)」と言ったのが正解。

ずっしりした大きさとは違い、軽い食感です。

何てことのないシンプルな味わい。見た目はコッペパンのようにも見えますが、コッペパンより甘みは少なく、もう少し軽い。これ自体が驚く美味しさ、というわけではないのに、ジェラートの名脇役となって主役を引き立てているのです。

勝手に表現するなら・・・

清楚なお嬢さんの横に体の大きな男の子が肩をすくめて佇んでいる感じ。

そんなことを思いながら染みわたるランチを楽しんだひと時でした。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

-

セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g

セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g -

完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g

完熟チェリートマトが丸ごと入ったトマトパスタソース 280g -

ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g

ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -

ポテトニョッキ 1kg

ポテトニョッキ 1kg -

ミニ シリアルロール 44g×5個

ミニ シリアルロール 44g×5個 -

薔薇のハーブソルト(ミル付き)

薔薇のハーブソルト(ミル付き) -

2種チーズのバスクチーズケーキ

2種チーズのバスクチーズケーキ -

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -

6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入

6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

プチパン プレーン 35g×5個入り

プチパン プレーン 35g×5個入り -

モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)

モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -

パッションフルーツ 冷凍ピューレ 1kg

パッションフルーツ 冷凍ピューレ 1kg -

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット -

【送料込み】週末ご褒美プチセット

【送料込み】週末ご褒美プチセット

上野万梨子さんとダイニングプラスの出会い

上野万梨子さんが東京滞在中に開かれた料理の会から何とも素敵なメールが届きました。

そのタイトルは、

「バターがなければはじまらないフランス料理」試食会のお知らせ

なんと!フランスのいろんなバターのお話しだけでなくその食べ比べや、バターを使ったお料理までいただけるというではないですか!

当時、ダイニングプラスではブレス産バターを取扱いし始めた頃。早速上野万梨子さんにご連絡して、ぜひ、ブレスのバターも皆さまで食べ比べをしてみてください!と申し出ました。

>>【ブレス産 AOP発酵バター 250g】はこちらから

上野万梨子さんとはずいぶん前に一度一緒にお仕事をさせてもらったことがあり、以来、メールニュースをいただいていました。いつも素敵な食の発信に、ひとときフランスを旅するような気分を味わうだけだったのですが、その時のメールには体が反応して思わずそんな申し出をしていた、というわけです。

ダイニングプラスからの申し出に対して、上野万梨子さんはすぐに返事をくださり、「是非ブレス産バターも加えましょう!」と快諾をいただいたのです。

そして私もその会に参加させてもらうことになりました!

興味津々です!!

さて当日。会場は東京都内某所の樹木に囲まれた素敵なカフェ。

足を踏み入れると、長いテーブルの真ん中にずらっと置かれたバター各種、その数にびっくりです。

バター15種の他、当時話題のフレーバーバター、タルティネ用バター(冷蔵庫から出してすぐに使っても柔らかくパンに塗り広げられるように加工されたバター)、ギー(澄ましバター)、そしてバターの原料にも近いクレーム・フレッシュ・エペッス(発酵クレーム)まで!!

こんなにたくさんのバター、見たことない!

会場を訪れた全ての方がそう感嘆し、それを今から試食できるんだ、という興奮の息遣いが聞こえてきそうな雰囲気でした。

いよいよ時間になり、上野万梨子さんの講義が始まります。

バターの成分のお話し、フランスのバター分類についてのお話しに始まり、簡単なバターの歴史まで、興味深いお話が続き、締めくくりは、やはりフランスが世界一のバター消費国である、ということ。

フランスの食とバターは切り離せないものである!

再認識をするとともに、ますますフランスバターへの興味は深まってきます。

そしてお待ちかねの試食の時がやってきました。

15種類のバターがパッケージと共にテーブルの中央に置かれ、それぞれを試食するのです。

バターの食べ比べなんて初めての経験!

作る地域、作る人、原料の違いによってやはり少しずつ味が違います。

バター奥深し!!

バターそのものの試食が終わると続いてバターを生かしたお料理の登場です。

せっかくなので、そのお料理の写真をご覧いただきましょう。(当時の携帯電話で撮った写真なので画像があまり良くなくてごめんなさい!)

Radis au beurre

生野菜のラディッシュに有塩バターを塗っていただく

ラディッシュのちょっとした辛みと水分がバターのミルキーさと出会って口の中でマイルドに絡み合います。

Endives au beurre

アンディーブ(チコリ)に有塩バターと一緒にレーズンとクルミ入りのグラノーラをトッピング。チコリのほろ苦さをバターが引き立て、クルミとレーズンが加わることで食感や味わいが複雑にマッチ。

Tartines de fraises au beurre

薄切りバゲットに無塩バターを厚めに載せ、いちごとグラニュー糖をトッピング。

シンプルなのにフレッシュで手の込んだ洋菓子のよう!

Soupe a la salade verte(本来は a はアクソン・グラーヴ付き)

葉野菜とじゃがいものスープにカリッと焼いた薄切りバゲットにバターをたっぷり塗ってクルトンのようにスープに浸していただきます。

パンに塗ったバターの味わいを楽しむため、スープは牛乳などを加えずすっきりとした味わいに! 葉野菜スープであって、ポタージュでないところが上野さんらしく気の利いた演出!

Merlan Colbert

本来のこの名前の料理とは少しアレンジして、トラウトサーモンに細かいパン粉をまぶして揚げたものにハーブバターをのせたもの。

このハーブバターの色がきれいで魚の味わいにもぴったり!

まぐろのミディアムステーキ かぼちゃとトマトの焦がしバターソース

メインにもなり、手軽にバゲットにのせて前菜でも、という優れもの。焦がしバターを使うことでバターのミルクっぽさが一気に香ばしさへと変身の驚きソース!

バターでしっとり、りんごのケーキ

いわずもがな、見ただけで美味しさが伝わるバターの力。飽きのこないシンプルな美味しさです。

前菜からデザートまで全てがまさに今回の勉強会のタイトル通り、「バターがなければはじまらないフランス料理」であり、そして紹介されたお料理は全て、素材を生かす和食の延長線上にあるように感じました。

上野万梨子さんは「フランス料理」の小難しいイメージをくつがえして「家庭で楽しめるフランス料理」を開拓してきた先駆者です。その神髄をバターを通じて感じた参加者は多いのではないでしょうか。

数年経った今でも鮮明に覚えているあの勉強会の光景はこの先もずっと忘れることはないでしょう。

上野万梨子さんとダイニングプラスとの出会いのお話しでした。

<ダイニングプラスについて>

2001年創業、商社が直営する輸入食品通販サイト。日本を代表する高級ホテル、ミシュラン星付きレストランが採用する高品質な業務用食品を、どなたでも1パックから購入できます。テレビ各社や「ダンチュウ」、「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。

-

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -

ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2

ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -

信州サーモン 冷燻仕立て

信州サーモン 冷燻仕立て -

ハーフバゲット 140g×2個入り

ハーフバゲット 140g×2個入り -

薔薇のハーブソルト(ミル付き)

薔薇のハーブソルト(ミル付き) -

セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g

セミドライ チェリートマトのオイル漬け 180g -

ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り

ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り -

ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ)

ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ) -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

紫いちじくジャム

紫いちじくジャム -

爽やかオレンジマーマレード

爽やかオレンジマーマレード -

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

ダイニングプラス20年の思い出

2001年5月インターネット通販サイト ダイニングプラスが誕生しました。

支えてくださったたくさんの皆さま、心よりありがとうございました。

この機会にダイニングプラスのこれまでを振り返ってみたいと思います。

>感謝の20周年記念イベント開催中!特設ページはこちら

【通販というキーワード】

ダイニングプラスは1970年創業の食品輸入卸専門商社、トップ・トレーディング㈱の中の直販部として船出しました。大阪万博でニュージーランドパヴィリオンの手伝いをした創業者が『これからの日本は洋食の時代、ラム肉が売れる』という思いから起業したのが今に繋がっています。

洋食も高級店だけでなくカジュアル店も増えてきた1990年代になり、今のダイニングプラスに繋がるきっかけとなる出来事がありました。某婦人雑誌に人気シェフのおすすめ食材としてラム肉が載ったのです。すると「どこで買えるのですか?」という読者からの声がたくさん寄せられました。その頃から創業者の頭に『通販』の2文字がちらついて離れなかったそうです。

その後、職域販売のようなことをしていたのですが、本格的に通販と呼べるようになったのは2000年頃のことです。いろんな方の紹介で少しずつ増えてくるお客様に対して、「金曜市」と名付けた簡単なカタログを作って配布するようになりました。

(写真/ ダイニングプラスになる前の「金曜市」パンフレット)

驚くのはそのラインナップ。クロワッサン、プチパン、石窯パン、パイシート、ピザ、生ハム、鴨肉などなど。どれも今でも人気の定番商品です。作ったカタログを郵送して郵送かファックスでご注文を受け、冷凍倉庫の一部を2坪ほど借りて、1週間に1回金曜日に発送する。だから金曜市と呼んでいました。

【ダイニングプラス誕生】

その頃普及し始めたのがインターネットです。事務所では一人1台のパソコンが支給され、Email が一般的になってきていました。楽天市場が新聞やTVで取り上げられて脚光を浴びてきた頃、今後の通販はインターネットだ、ということで取り組みが始まりました。社内でこの新規ビジネスを担当したのは3名。システム兼販売担当、販売兼カスタマーサポート担当、物流担当。

(開業当時のダイニングプラス通販サイト トップ画面)

今も昔も通販で困るのは写真です。当時、社内の写真をかき集め、足りないものは撮影して準備しました。当時の撮影は販売担当2名が商品担当を決め、それぞれの自宅でデジタルカメラを使って撮影しました。撮影用のテントやライトもなかったので、何枚も撮っては確認して、コーディネートが崩れたら作り直して、と結構大変な作業でした。後からお互いに画像を確認して「太陽光がちょうどいい具合だった」「室内の暗さが案外よかった」などと、たまに見つかる奇跡の1枚を褒め合ったものです。

このダイニングプラス誕生と同時に物流拠点も当時としては本格的に作ることになりました。とはいえ、倉庫会社の建物の中にあった寮代わりに使われていた間取り1Kの部屋を借りて事務所兼、スタッフ休憩室とし、その倉庫会社の一部に冷凍商品保管スペースと梱包スペースを作って出荷体制を整えました。事務所にはオフィスデスク1つとプリンターを置いただけの簡素さながら当時は大いなる進歩でした。

(創業時のちいさな事務所)

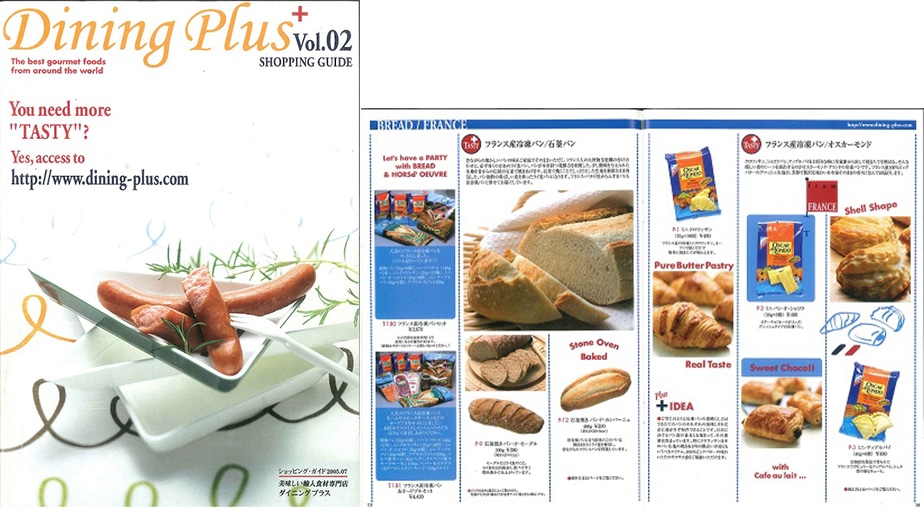

【紙のカタログ論争】

ダイニングプラスは会社初のインターネット通販事業です。ここで問題になったのが紙のカタログが要るか、要らないか、の論争です。

「インターネット通販」と言うからにはお客様は画面をご覧になる。だから要らない。

いやいや、インターネットの画面があっても紙で確認したいと思うのが人情じゃないか、だから要る。

これでかなり議論になりました。当時スマートフォンはまだありませんから、ホームページを見るのはパソコン画面が前提です。インターネット回線も不安定だったり高額だったりしたので、画面だけでは販促活動ができない。というのが要る派の意見。一方、将来を見据えたら逆にカタログにお金をかけるべきではない、という要らない派の意見。

この論争でかなり時間をかけましたが、結局要る派がお金を極力かけない方向で半ば勝手に金曜市の延長線の手作りカタログを作って落ちつきました。

【驚きのお試しセット】

サイトオープンから1年経過した頃。今となっては考えられないような驚きのセットが登場します。名前は今もある「お試しセット」なのですが、驚きはその内容と価格。クロワッサンやチーズケーキなど総額5000円近くするものを580円で売り出したのです。

ダイニングプラスはモール出店をせず、自社サイトで運営することを決めてスタートしました。そうなると課題があります。

インターネットの森にころがった石ころ、いえ、砂粒のようなダイニングプラスをどうやって見つけてもらうのか?

当時の日本のインターネット使用状況を考えると広告で名もない砂粒を見つけてもらって買ってもらうことは難しいと考えました。

そこで、クチコミを狙う作戦としてこのびっくりお試しセットを考えたわけです。

これが大当たり。それまで1日の受注件数が10件を超えると「今日はすごいね」なんて言っていたのが一気に平均で30件を超え、多い日は100件を超えたのです。

当時のダイニングプラスにしては大変な事件とも言える毎日でした。

赤字のセットだったので2か月で販売が終わってしまいましたが、今でも伝説のお試しセットです。

このお試しセットがきっかけでお客様になってくださった方の中には19年たった今でも継続してご利用をいただいている方もいてくださいます。

>楽しい企画がいっぱいの20周年記念イベント開催中!特設ページはこちら

【株式会社ダイニングプラスへ】

2003年9月、トップ・トレーディング株式会社から分社して株式会社ダイニングプラスになりました。それと同時にサイトのリニューアルをし、本格的なカタログを作りました。

写真が大切であり、撮影に手間がかかるのはその当時から変わりません。販売担当者が撮影まで行なうためにはクオリティの問題と時間がかかります。その問題を考え続けた結果、ある食品専門スタジオと提携をして撮影をお願いすることになりました。そのスタジオ内にはデザイナーの方がデスクを持たれていて、そのご縁で立派なものができました。今では撮影をお願いすることもなくなりましたが、当時は大変お世話になりました。

(まるで雑誌のようだった紙カタログ)

【フリーダイヤルつながらない事件】

こうして20年を振り返るといろんなことがありました。

あるとき、関西ローカルTV局の午後の情報番組でパンセットが取り上げられました。10分ほどの結構長い時間でダイニングプラスのパンが紹介され、TV画面にはパンセットの内容や問い合わせ先などが映りました。その瞬間です。フリーダイヤルの電話が鳴り始めたと思ったら、それはTVを見た方からのご注文でした。2回線しかないフリーダイヤル回線は切ったら鳴る、切ったら鳴る、を繰り返し、お客様からは「電話がつながらない」とお小言をいただく始末。その状態は3日ほど続きました。ホームページにもご注文は殺到して、たくさんのご注文をいただきました。2007年頃だったと思います。当時はまだ電話注文をされる方も多かったですね。

つい先日、別のTV局ですが、関西ローカル局の夕方の情報番組からパンセット取材の依頼を受け、放送されました。電話番号は出ず、ダイニングプラスという名前とホームページの画像の紹介。芸人さん達の実感こもった「美味しい」という言葉に反応されたお客様からかなりのご注文をいただきました。でもそこは2021年。ほとんどの方がホームページからご注文をくださり、時代の変化を感じました。

【新倉庫へ】

2011年9月。倉庫を移動し、より広いスペースで出荷に対応することができるようになりました。センター事務所も広い部屋になり設備も充実しました。

梱包、出荷の作業や小分け作業を外注するという選択肢もありますが、ダイニングプラスでは商品の輸入から検品、梱包、出荷を一貫して行なうことで、ひとつひとつのお荷物を見届けたいという思いから、創業時からかわらず、自社で出荷作業までを行なっています。現場のスタッフは直接販売作業に関わるわけではありませんが、梱包のプロです。自社のスタッフ同士が意見を出し合って、商品形態や梱包方法、それをどのようにご案内するかを決めます。時には箱や商品が潰れた状態で届いてしまってご迷惑をおかけすることもあります。そんなときも配送業者さんだけのせいにするのではなく、必ず情報を現場と共有して、改善点はないか、を常に考えます。ダイニングプラスの20年にとって、このセンター事務所は大切な役割を持っています。

【2019年リニューアルへ】

2019年4月。ホームページを大幅にリニューアルしました。

めまぐるしく進化するインターネット通販のさまざまなサービスを取り入れ、より魅力的な企画をご提供するためのリニューアルでした。

そして今年、ダイニングプラスは皆さまのおかげ様で20周年を迎えることができました。

インターネット通販の会社では古い方かもしれませんが、一般的にはまだヒヨッコで、未熟な点がたくさんあります。ご迷惑をおかけすることもあると思います。

リニューアル以降、より多くのお客様とホームページを通して繋がることができるようになりました。

皆さまからのご意見を参考にこれからも「美味しさを皆さまの食卓へ」届けられるよう精進してまいりますので、お気づきの点がありましたら是非、お寄せいただければと思います。

今後ともどうぞ、よろしくお願いします。

>感謝イベントがいっぱい!20周年記念特設ページはこちら

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

-

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット

【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -

【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット

【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット -

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -

薔薇と和紅茶のティーバッグ

薔薇と和紅茶のティーバッグ -

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -

2種チーズのバスクチーズケーキ

2種チーズのバスクチーズケーキ -

ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ

ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

焼くだけ!パンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 75g×3個入り

焼くだけ!パンオショコラ 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 75g×3個入り -

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -

アップルパイ 100g×2個

-

ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー)

ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー) -

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック

マジパンの町、リューベックで食べたソーセージとラード|スタッフ海外体験記

目的は展示会とココアメーカーの訪問。

ドイツのココアメーカーとの出会いとそのお勧めポイントはまた別の機会に語るとして・・・

ココアメーカーはハンブルグから車で北東に小一時間のところにあります。

日本だったらもっとかかるかもしれませんが、時速制限のないアウトバーンを良い車ですっ飛ばしてくれるので、体感的には30分程度のドライブです。

ちなみに、メーカー担当者のHansが運転してくれる横の助手席でおしゃべりしながら向かうのですが、時々速度メーターを見てぎょっとします。

ちら見すると180㎞/hを超えていたので思わず写真を撮ったところ、Hansが調子に乗ってにやにやしながら速度を上げてきました。恐々と手振れしながら199㎞/hまでは写真に撮ったのですが、これ以上調子に乗せてはいけない!と自粛したので、200㎞/h越えは撮れませんでした。。。

さて、無事に工場に到着し、メーカーとの打ち合わせはお昼過ぎまでかかりました。ランチも取らず、何とか終えたのは14時頃。

そこでHansから提案が。。。

このままハンブルグに戻っても良いけど、近くに素敵な町があるから行ってみない?

この日は出張最終日で、商談も無事に終わったのでその提案を歓迎してその町に向かいました。

リューベック

中世期にバルト海交易の主要都市として栄えた都市だそうです。地図で見るとドイツの北端に近く、デンマークやスウェーデンはすぐ近くです。旧市街は中世の雰囲気を残していて、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。

その名物はマジパン。ニーダーエッガーという有名なマジパン屋さんが市庁舎の近くにあります。

店内はマジパンのミニ美術館とでも言いたくなるような光景。テーブルコーディネートされたきれいな食卓にはステーキや生ガキが盛り付けられ、それらが実はマジパン細工で作られているのです。冷蔵のショーケースにはマジパンを使ったケーキが並び、たくさんの人たちが並んで買い求めています。

また別のコーナーには小さなカフェカウンターがあり、そこにはマジパンクリームのベニエ(揚げパン)。マジパン独特の杏仁のような香りはほのかで、とても上品にベニエの生地とマッチしていました。

このマジパン屋さんで人気のチョコレートコーティングされた代表的なお菓子はドイツのお土産としても定番ですが、お店にはお土産品だけでは表せないマジパンの奥深い世界が広がっていたのでした。

さて、散策の途中で良い匂いがしてきました。匂いに釣られて歩みを進めて見つけたのはソーセージの屋台。

2月なのでまだ寒い時期なのですが、屋台からは熱気と美味しい香りが漂ってきます。ランチを抜いていたので、ここで食べないわけがありません。

大きな円形の炭焼きグリルではソーセージがこんがりと焼かれ、隣には真ん中に切れ込みの入った半焼成のプチパンが一緒に焼かれています。

ほんのりと色づいたパンにソーセージを挟むと紙でくるんで「はい!」と手渡されます。 せっかくなのでホットワインと一緒に。。。

ソーセージはドイツらしくお肉の旨みにあふれ、しっかりしたボリューム。パンは添え物程度にも見えますが、シンプルな味わいなのでソーセージにはぴったりです。そしてほんのり甘くてスパイスの効いたホットワインが体を更に温めてくれます。

寒い季節のこの組み合わせは何と言っても最高!

お腹も心も満足して散策を続けているとnice place で一休みしよう、と連れて行かれたのは町角の古い建物。重い扉をあけて入ると大きな空間が広がっていました。天井には昔の帆船の模型がつるされ、そのお店の名前が「船員組合」であること聞いて納得。

かつては本当に船員組合として使用されていたこの建物からもリューベックが交易で栄えていたことが垣間見えます。

店内は広く、私たちが腰を落ち着けたスペースは広いホールのようになっていて、ピカピカに磨かれた木製の長椅子と黒光りするような天井が印象的。

ここに座って各国の船乗りが会話したのかな、などと空想が膨らみます。

こんな時にはやっぱり昔もビールを飲んだのではないでしょうか。

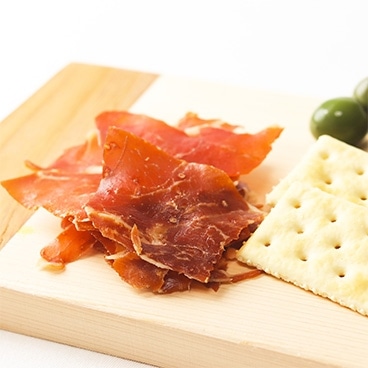

そしておつまみにも伝統を感じる1品Brot & Schmalz(パンとラード)

作り方ははっきりとわからないのですが、ラードには飴色の玉ねぎとジュニパーベリーが混ざっています。

そのラードを薄切りのライ麦パンに塗っていただくのです。

このラードに似たようなものをポーランドのレストランの前菜でも見たことがあり、おそらく北ヨーロッパのものなのでしょう。

そしてこんな時はやっぱりライ麦パンですよね。白い柔らかいパンよりもライ麦のほんのりとした酸味と香りがラードに合わせた時にはぴったり!

思いがけず出会った旅の思い出でした。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

-

ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ

ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ -

ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ

ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ -

ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ

ハーブ香るブラートヴルスト ドイツ職人の絹引き焼きソーセージ -

ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個

ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -

バタープレッツェル 79g×2個入り

-

三角 プレッツェル 85g×2

三角 プレッツェル 85g×2 -

エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口)

エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口) -

タスマニア産マスタード ホールシードタイプ

タスマニア産マスタード ホールシードタイプ -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)

-

プチパン プレーン 35g×5個入り

プチパン プレーン 35g×5個入り -

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット

フランスの春を告げる卵|上野万梨子さんのフランスレポート

鳥の雛が殻を割って誕生する姿から復活のシンボルと考えられるのが卵です。毎年春分の日を過ぎて初めての満月の日の、そのまた次の日曜日と決まっている復活祭が近づくと(2021年は4月4日の日曜日)卵型のショコラや鳥の巣に卵のデザインのお菓子がウィンドーに並びはじめます。そんなことからフランスで卵といえば、イースターに向かって春の訪れを象徴するものなのです。

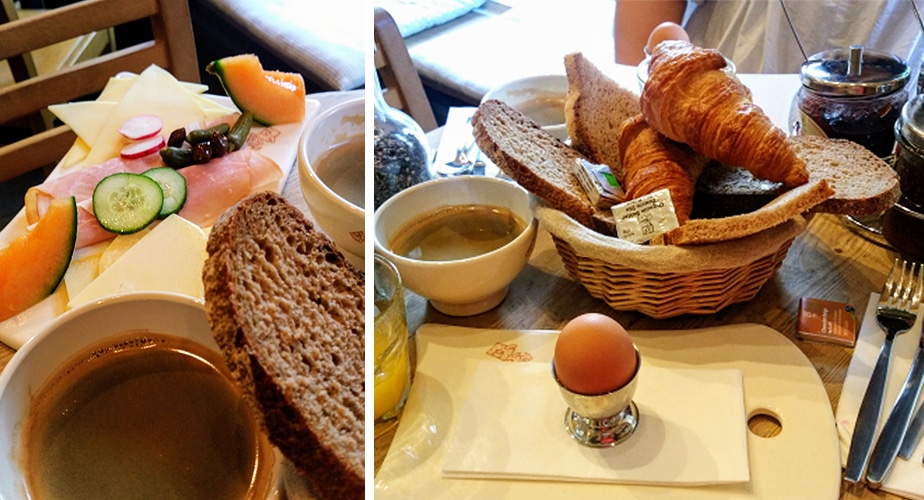

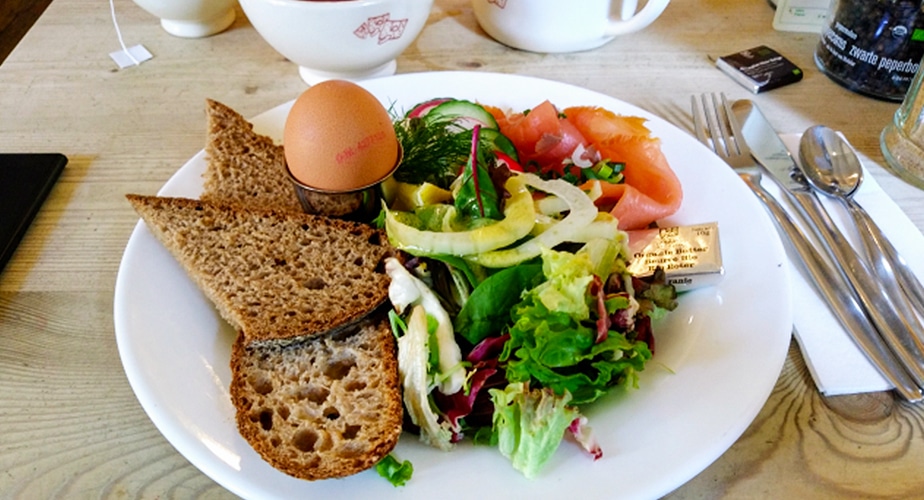

春の訪れが近いことを告げる満開のミモザと、パリ7区、グルネル通りのお惣菜屋さん、Lastre の「グリーンアスパラガスのミモザ」

とはいえ、鶏卵 Oeuf de pouleは一年中のものですが、季節の訪れを感じさせてくれるのが鵞鳥の卵 Oeuf d’oie です。花屋の店先にフサフサに開花したミモザが並ぶ頃、冬から春に移り変わる限られた期間のみ朝市に並びます。

気候変動からでしょうか、ひと昔前に比べて、近年はお目見えの時期が早まりつつあるようです。写真は家の近く、グルネルの朝市のスタンド。鶏卵の三倍ほどの大きさで、一個ずつ縦にして新聞紙でくるみ、包み終わりの紙の先端を指でひねっただけで手渡してくれるのですが、両手がすでに荷物でいっぱいでは持ち帰るのも危なっかしいものなのです。

食べ方を尋ねれば誰もが同じ答え。「鶏の卵と同じよ。目玉焼き、ゆで卵、オムレツ、お菓子、なんでも、普通の卵と同じように」。

ということで、まずは目玉焼きと考えましたが、この大きな卵を最初に割った時にはちょっと勇気がいったものです。鵞鳥の卵とわかってはいても、何か得体の知れないものが出てきたらどうしよう、、、と。

さて結果は、鶏卵の方がはるかに美味しい。ネタッと舌に張り付くような黄身のテクスチャーも香りもちょっと苦手です。ということで、私にとって鵞鳥の卵は春を告げてくれる風物詩のようなもの。食べたいとは思わないけれど、季節のめぐりを感じて気持ちを浮き立たせてくれるものなのです。

フランスの鶏卵は雌鶏の生きる環境に応じて4段階に分けて流通されます。殻に“0FR”(ゼロFR)とスタンプされていたら、それはBIOの卵である証です。屋内外を自由に行き来し、国のBIO認定を受けた草や餌を食べて育った鶏の卵。屋内でぎゅうぎゅう詰めの、それこそ密な環境ではなく、「戸外で羽をバサバサと広げてホコリをはらうことができ、ストレスなく眠りにつけて、自分の巣で卵を産むことができる」鶏が産んだ卵、それがゼロFRなのです。そして1FR、2FR、3FRと、環境や餌、鶏同士の密度に応じて、卵の質レベルは明確に示されているのは素晴らしいことです。

日本の鶏卵は、いつの頃からか、黄身が濃い色をしているほど栄養価が高く美味しいと誤解されてきたようです。そのため餌にパプリカなどを混ぜ、黄身の色が濃くなるように調整した卵が多いようです。

ナチュラルな餌を食べて育った鶏が産んだ卵の黄身は、透明感のある薄い黄色をしているものです。加熱した後では卵の鮮度や黄身の色がわからなくなりますから、上の写真は蒸す前の状態。健康な卵の美しさがよくわかることでしょう。

こんな簡単な卵料理も、家庭ではメイン料理前の一品になります。

焼き皿にバターを薄く塗り、薄切りハムをのせ、生クリームを適量、塩少々、そこに卵を割り落とします。オーブンで湯せん焼きでは時間がかかりますが、フライパンの底1センチ弱に湯を沸かしたところに器を置いて、蓋をかけて蒸せば、ほんの数分で出来上がります。このような平皿ですと調理時間は短くすみますが、プリン型やココットでも。

ところで、後ろに見えるグリーンの箱に入っている卵は、普通のBIO卵の倍以上の価格です。その理由は、卵を産まなくなった雌鳥を殺処分せずに、自然に死ぬまで農家で見届けることをしているためなのです。これは大衆的なスーパーの棚にも並び、価格が高い理由に納得し、志高い生産者を応援する気持ちで購入する人が少なくないことがわかります。

こういう卵なら、割りほぐしてオムレツを作る前に、まずは茹で卵で味わいたいものです。とろりと半熟の黄身に、小さなスプーンの先にほんの少々のメープルシロップをとってたらし、塩をふって。

パリに暮らして嬉しいのは 「普通のものが当たり前に美味しい」ということ。普通のものとは高級だったり珍しい食材ではない、毎日の料理に使うもののことで、卵もその一つです。コロナが落ち着いてフランスに旅する時が来たら、ホテルやカフェの朝食で半熟卵を注文してみましょう。焼きたてにバゲットをちぎって、それで柔らかな黄身をツンツンして!

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

-

石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)

-

そのまま食べられるグリーンアスパラガスカット120g

そのまま食べられるグリーンアスパラガスカット120g -

優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン)

優しい味わいのホワイトハム (ジャンボンプティ ブラン) -

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -

薔薇のハーブソルト(ミル付き)

薔薇のハーブソルト(ミル付き) -

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -

カヌレ ド ボルドー 60g×2個

カヌレ ド ボルドー 60g×2個 -

ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー)

ブルターニュ産 クッキー(ガレット)3種アソート缶(オレンジフラワー) -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

スモーク オイルサーディン ラトビア産

スモーク オイルサーディン ラトビア産 -

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 2本セット(箱入り)

【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 2本セット(箱入り) -

【送料込み】週末ご褒美プチセット

【送料込み】週末ご褒美プチセット

女性にうれしい!ヘルシー豪華なおうちごはん(国際女性デー)

ダイニングプラスでは昨年、今年と国際女性デーをとりあげ、大反響をいただきました。

2021年国際女性デーのテーマはぐっと気軽に

\「女性におすすめのゴージャス簡単ヘルシーおうちごはん」(長い)!/

ジューシーなお肉、ぶあついサンドイッチ、あつあつピザ…。おうちごはんは自分の好きなものを思いっきり楽しみたい! そんな願いをかなえる、よりヘルシーで満足できる「おうちごはん」tipsをお届けします。

_spring party2.jpg)

【お肉】

がっつりお肉を楽しみたいけれどダイエットが気になる…そんな女性におすすめしたいのが脂肪の少ないお肉。おすすめの一つ、Tボーンステーキはその名の通りT字型の骨が左右のお肉を分けている形でおなじみです。実はこのステーキ、骨をはさんで左右がサーロインとフィレ肉という、なんとも贅沢な牛肉なんです。

Tボーンステーキは脂質の少ない赤身肉なので、カロリーが低めなのはもちろん、お肉の旨みを味わいながら胃もたれしにくいのもうれしいポイント。あまり扱っているお店はありませんが、 放牧された仔牛肉なら淡い赤身で柔らかく、おいしいお肉を存分に味わえます。 ダイニングプラスでお取扱いしているTボーンステーキは、しかも仔牛の中でもスタークと呼ばれる、餌に草を食べているタイプなので牛肉に近い歯ごたえと旨み、仔牛の柔らかさを併せ持つ美味しさ!

また温かい料理がおいしい時期なら仔牛のチークミート(ほほ肉)もおすすめ。一般のお肉屋さんでもあまり扱いがなく、聞きなれないかもしれませんが実はお料理はとっても簡単。こちらも脂質が少なく、コトコト煮込むだけで高級レストランのようなカレーやシチューが手間なくできあがります。

保温鍋に入れておくだけで極上の煮込み料理が味わえるので、忙しい女性のおうちごはんにもおすすめですよ。

(おすすめ)<ほろほろくずれるお肉の幸せ>仔牛 チークミート (ほほ肉)

【ピザ】

なぜか急に食べたくなるピザ。せっかく食べるなら生ハムを山盛りにオンして贅沢な生ハムピザはいかがでしょう。生地がふっくらと軽めでヘルシーなナポリ風ピザにはイタリア産生ハムがぴったり。 さらにルッコラをプラスすれば、栄養バランスもぐっとよくなりそう。ピザでふんわり温まった生ハムのとろける美味しさは格別ですよ。また日本ではまだ珍しいですが、白トリュフの香りを贅沢に移した「白トリュフオイル」を使えば豊かな風味と香りでまさに高級店のトリュフピザ!おいしいものを食べた満足感にお腹も心も満たされます。

(おすすめ)関西テレビで紹介!グルメ芸能人もおすすめのイタリア オリタリア社白トリュフオイル

(おすすめ)品質と価格に自信あり!豚肉と塩だけで作った生ハム切落とし

(おすすめ)日本初!認可の栄誉 フランス産 ジャンボン ド バイヨンヌ IGP

【パン・パスタ】

「おうちごはん」ではたくさんのお野菜やたんぱく質もとりたいもの。そこでおすすめなのがフランス産のお食事パン。ヨーロッパの小麦は甘みがあり、かむほどに味わいがあるので満足感もぐんとアップ。発酵商品でもある生ハムをたっぷりはさんでいただけば、旨味のハーモニーでグルメな女性も大満足の簡単サンドができあがります。

(おすすめ)<読売テレビで紹介>ヨーロッパ冷凍パンセットのお食事パンバージョン

満腹感を満たすなら温かいスープ系のニョッキもおすすめ。もちもちしたニョッキはかむことでおうちごはんの満足感が得られます。トマトやクリーム系のパスタソースだけではなく、スープやおみそ汁に入れる方もおられ、意外と便利な万能食品です。

(おすすめ)イタリア・パスタ専門メーカーの冷凍もちもちニョッキ

国際女性デーを祝って、こんなごちそうをおうちで試すのも楽しそう。

普段のおうちごはんにいつもとちょっと違う食材を組み合わせると、お店のような美味しいごはんが簡単にできあがります。おいしい輸入食品が、あなたの毎日に優しい潤いをもたらしますように。

こちらもどうぞ:(反響をいただいた、2020年の国際女性デー記事です)

「ブログ100年前の女性のくらし(国際女性の日)」

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始の輸入食品通販サイト。「読売テレビ」「関西テレビ」「ダンチュウ」や「エル・ジャポン」など、メディア紹介多数。だれもが知る高級ホテルやレストランが採用する高品質な輸入食品を、どなたでも1パックから購入できます。商社直営。

-

【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット

【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g

薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -

生ハム切り落とし ボリュームパック スペイン産

生ハム切り落とし ボリュームパック スペイン産 -

ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2

ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -

仔牛 チークミート1.5kg (ミルクフェッドヴィ―ル ほほ肉)

仔牛 チークミート1.5kg (ミルクフェッドヴィ―ル ほほ肉) -

フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g

フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -

ポテトニョッキ 1kg

ポテトニョッキ 1kg -

薔薇の花びら茶

薔薇の花びら茶 -

2種チーズのバスクチーズケーキ

2種チーズのバスクチーズケーキ -

トリュフ香るエキストラバージンオリーブオイル

トリュフ香るエキストラバージンオリーブオイル -

石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)

-

薪窯ナポリ風ピザ 3チーズ 200g

薪窯ナポリ風ピザ 3チーズ 200g -

ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g

ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -

【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット

【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット

おうちで手軽にガレットデロワ

今年は本場フランスの「焼くだけミニアップルパイ」で試してみませんか?

「今年のフェーヴは何ですか?」

子供たちがパン屋、お菓子屋を尋ねて回る、年が明けるとフランス各地で見られる光景です。フェーヴとはそら豆を意味するフランス語ですが、子供たちが知りたいフェーヴはガレット・デ・ロワに入っているオマケのことです。

ガレット・デ・ロワとは日本でも最近は知られるようになっていますが、キリスト教を代表するお祝いのひとつ、公現祭(エピファニー)の日に食べられるお菓子です。

公現祭とはイエスが3賢人の訪問を受け、洗礼を受けたとされる日で、この「3賢人」は「3人の王(Three Kings)」と言われることもあり、この「王」にちなんで王様のガレット、というお菓子の名前に繋がったようです。 王様のガレットにフェーヴを入れるようになったのは年始に行なわれた別のお祭りと組み合わされたということなのですが。。。

歴史の話はさておき、現代のガレット・デ・ロワの話。

ご存知の方も多いと思いますが、このガレット、地方によって違いはあるようなのですが、一般的には折りパイ生地で作られる丸いパイ菓子です。中にはアーモンドクリームを入れ、表面はいろんな模様を付けて溶き卵をぬってこんがりときれいな焼き色を付けて作られます。サイズは各お店でまちまち。7~8号(21~24㎝)ぐらいが多かったように思います。そのパイ菓子のアーモンドクリームの中にはこっそりフェーヴが仕込まれていて、切り分けてそれぞれがお皿に取り、食べている最中にフェーヴが出てくると「僕が王様!」「私が王女様!」と申告し、王冠をかぶってその日一日は皆がその人に従って遊ぶのです。

元は当たりを示すフェーヴとして豆や金貨を入れていたようですが、今では陶器の小さなフィギュアを入れて作られます。 クリスマスが終わると同時に『待ってました!』とばかりにガレット・デ・ロワが店頭に並び、お店ごとに自慢のガレットに入っているフェーヴのシリーズを貼りだしたり、貼られなかったり。。。

私がいたストラスブールのBoulangerie Patisserie(ブーランジェリー・パティスリー/パンとお菓子のお店) にはポスターが貼られていなかったので、子供たちが数人単位でやってきては「今年のフェーヴは何ですか?」と聞くのです。

そこで例えば「今年はLe Petit Prince(星の王子様)シリーズですよ」などと答えると子供たちはガヤガヤしながら楽しそうに帰って行くのです。いろんなお店に聞いて回ってお母さんに「今年は〇〇パン屋のガレットにして!」などとリクエストするのでしょう。

また、このガレット・デ・ロワは1月いっぱい売られているので、今日は○○パン屋のガレット、明日はXX菓子屋のガレット、と日替わりで楽しむ人も多いのでしょう。

ダイニングプラスでも一時期、焼くだけで出来上がるフランスのガレット・デ・ロワを販売していたのですが、「フェーヴが危険」という意見に負けて今は取扱いをしていません。 (いつか再販売画策中!)

そこで今回おすすめしたいのは、安全にガレット・デ・ロワ気分を味わう方法です!

ダイニングプラスで人気のミニアップルパイ。

フランス産のバターをリッチに使ったパイ生地で甘酸っぱいりんごピューレを包み、小さなシェル型に成形して冷凍したアップルパイです。大きなサイズもあるのですが、特に今年はこのミニがおすすめ!

切り分ける手間なく、ひとつひとつ自分で手に取ることができるのですから!!

>>【フランス産ミニアップルパイ】

では、どのように楽しめば良いか?

準備するもの:

*ミニアップルパイ(人数分)

*フェーヴ(なければ水に浸す前の硬い豆やコインなど何でもOK!)

*王冠(最近は紙のきれいな王冠がお菓子材料のお店などで売られています!)

①ミニアップルパイを天板に並べ、少し解凍する

(表面に少し汗をかくぐらいがベスト。特に冬は室温が低いので解凍した方がきれいに焼けます。冬なら20~30分程度)

②180℃に予熱したオーブンで20~25分焼き、取り出して粗熱が取れるのを待つ

③待つ間にフェーヴをきれいに洗って乾かしておく

④熱がとれたアップルパイの裏側にバターナイフなどで穴をあけ、フェーヴを忍ばせる

(奥にぎゅっと押し込んでおいてください。)

⑤きれいに並べて食卓へ!

家族や仲間が集まったら一人1つ取ってもらいます。

この時、「裏見るの厳禁!」と周知しておいてください。

あとは全員で割ってみます。

\残念!はずれ~/

\やった~♪当たり!!/

今回使ったのはホンモノのフェーヴだったので、少し重さがあって、実は持ったらわかってしまいました。

大豆とか1円玉とかの小さいものだと仕込むのも簡単で持ってもわからないかも!

この遊び、結構盛り上がるので是非試してみてくださいね!

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット

【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

クリスマス シュトーレン 500g

クリスマス シュトーレン 500g -

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

アップルパイ 100g×2個

-

ミニアップルパイ 40g × 5個

-

6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入

6種のベリー 北欧カフェデニッシュ 2個入 -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

ハーフバゲット 140g×2個入り

ハーフバゲット 140g×2個入り -

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -

箱入り薪窯ピザ マルゲリータ 200g

箱入り薪窯ピザ マルゲリータ 200g -

冷凍 ポム アリュメット (フレンチフライポテト) 450g

-

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ)オーセンティック

2020年パリのクリスマス|フランスレポート

COVID-19に始まり、そして終わろうとしている2020年ですが、

皆様ご無事にお過ごしでしょうか。

春から初夏にかけて、フランスでの1回目のロックダウンはパリで過ごした私ですが、

10月末には一時帰国し、フランスの状況を案じつつ今は東京で過ごしています。

フランス人にとって家族との絆を深める大切な行事であるノエルですが、

この状況下で今年はどのように過ごすのか、そして街の様子が気になります。

そこで、シネマ、ガストロノミー、そしてフランスの生活文化を主なフィールドとして活躍なさる

ジャーナリスト、魚住桜子さんに、2020年12月のパリをレポートしていただきました。

桜子さんは、同じくジャーナリストのフランス人のご主人と、15歳の娘さんとパリ16区に在住。

私のレシピ本を活用して料理を作っては感想を寄せてくださる友人です。

それでは桜子さん、よろしくお願いいたします!

上野万梨子

【特別ブログ】|文・写真:魚住桜子

街路樹の葉がすっかり落ちて、グレーの雲がパリの空を覆う頃。 夜がいっそう深まり、人々の心にどんよりとした影を落とす、少し辛い時期がやってきました。 それにしても今年のパリは異例づくしです。 急速に拡大した第2波の到来で10月30日からフランス全土は2回目のロックダウンに入りました。 例年なら10月中旬以降にはクリスマスの特設コーナーが設けられ、街中が沸き立つような高揚感に包まれるのに……。 秋から冬にかけてのパリの風物詩、美術館や画廊のレセプション・パーティー、バレエ、オペラ、観劇やコンサートなど、華やかな社交ライフはひっそりと息を潜めました。

(左:フランス、パリ16区ラヌラグ公園の11月頃の様子 /右:16区パッシー地区ショッピングモール「パッシープラザ」内の店舗シャッターがしまっている様子)

今回のロックダウンは当初、1カ月間の予定でしたが、一時は一日の感染者が8万人を超えるほど拡大して、長引くことが予想されています。 じわりじわりとロックダウンの成果は現れているものの、まだ収束の見通しは立っていません。 今回は前回と違って保育園から高校まで授業が行われているので、自然を求めてメゾン・ド・カンパーニュ(田舎のセカンドハウス)に移動するファミリーもいません。 通常どおりに営業できない花屋やブティックは「クリック&コレクト」と呼ばれる事前に電話やインターネットで予約して店頭で引きとるシステムで営業を続ける店もありました。

(クリック&コレクトで営業を続ける花屋の様子)

11月28日からは3段階に分けて規制が緩和されることになりました。 「クリスマス商戦」をかけて、すべてのブティックの営業再開が認められ、買い出し運動のための外出は1時間以内から3時間に、自宅から1キロ圏内は20キロ圏内に拡張。 21時から翌朝7時までの夜間外出禁止は継続され、反すると罰金135ユーロ(初回)が課せられる規制はしばらく続く模様です。

感染の状況が落ちつけば12月15日からは映画館、美術館、劇場などが再開。 年を越しても休業を余儀なくさせられるのはレストラン、カフェ、ジムなどのスポーツ施設で1月20日頃まで待たねばならない厳しい状況が続いています。

フランスでクリスマスは家族と一緒に過ごす、かけがえのないひととき。 日本のお正月が家族で集まる一年で最も大切な行事であるように、クリスマスイヴは家族が集まり夕食をともにするビックイベントです。 コロナ禍でも今年は特別措置で12月24日と31日は自由に行動することができると発表されたばかり。 フランス人は少しほっとした様子をみせています。 普段は倹約家として知られるパリジャンたちもクリスマスには散財します。 家族のメンバーひとりひとりに贈り物を用意する習慣があるので、準備も大変です。

11月後半、シャンゼリゼのイルミネーションが一斉に輝きだすと、クリスマスの食材が店頭にお目見えします。 ブレス産のチキン、トリュフ入りのブーダンブラン、フォアグラ、キャビア、スモークサーモン、ビッシュ・ド・ノエルetc。

魚屋さんの店頭ではとびきり新鮮な生牡蠣、ランギュスティーヌ、数種の貝を盛った「海の幸の盛り合わせ」が堂々と鎮座します。

ショコラティエもクリスマスシーズンは年間最大のかき入れ時で、詰め合わせボックスや高価なマロングラッセが飛ぶように売れていくのです。

この時期になると私の自宅近くのパッシー通りは大変な賑わいになり、大きなもみの木を抱えたムッシューや、孫へのプレゼントを車に運び込むパピー(祖父)たちの奮闘ぶりが見られます。

(パッシー界隈のクリスマスショップの様子)

クリスマス・イヴをどこで過ごすか。フランスの家族や恋人たちは悩みます。 近距離に親が暮らす場合は24日のイヴは妻の実家で、25日の昼食は夫の実家で、そして翌年は交代する家族もあれば、どんなに離れていても、クリスマス前後を妻側と夫側の家族の実家で数日ずつ分けて過ごすファミリーもいます。 友人のクリスチーヌはパリ19区の実家でイヴの夕食を過ごした翌朝、夫の実家があるグルノーブルへ旅立つのが習慣。そして友人たちと過ごす大晦日までにパリに戻ってきます。 離婚率が50パーセントを超えるパリでステップファミリーはまったく珍しい光景ではありません。 元妻や元夫が昔のファミリーと夕食を共にしたり、新しいパートナーや新しくできた子供を伴う場合もあり、十人十色の複雑さ。 クリスマスの時期になるとフランスはカトリックの国の素顔を取り戻して家族中心主義になりますが、たとえ数日だけでも太陽を求めて南の島へ旅立ってしまうファミリーもいます。 我が家はパリ郊外に住む義理の両親とパリ20区に暮らす義理の弟一家、そして私たち一家の三世代が一つの家族の集合体を構成しています。

(クリスマス料理をつくっているキッチンの様子)

毎年クリスマスシーズンに弟一家はマルチニークやグアドループといった南国にエスケープするので、イヴの夜は義理の両親と私たち夫婦と娘の五人で過ごすのが恒例です。 では、クリスマスの家族の集いがないかといえばそうではないのです。我が家では1月1週目のランチが“レヴェイヨン”(クリスマスやお大晦日の晩餐)と決まっていて、不在の罪滅ぼし(?)なのか、料理はすべて義理の弟が拵えます。

(ウニと帆立貝のクリーム添え)

(ウニとスクランブルエッグの前菜)

(クリスマスの飾り付けをしたパリブレスト)

星付きシェフの料理講座に通っていたこともあるほど、食いしん坊の義弟はウニと帆立貝のクリーム添え、一本釣りのスズキのシャンパーニュ蒸し、モリーユ茸とブレス鶏の黄ワイン(ヴァン・ジョーヌ)煮込みなど、毎年、趣向を凝らした料理を作ってくれます。 フランスの伝統的なレヴェイヨンは前菜に生牡蠣、スモークサーモン、フォアグラなどの後に、メインは七面鳥、去勢鶏、ホロホロ鶏、若鶏など家禽類のローストや煮込みが多いといわれますが、実際は家庭によって三者三様。 それぞれの出身地やルーツによって献立は変わってくるのです。

(グランド・エピスリー右岸店と店内の様子)

今年のクリスマスはかつてないほどサスペンス色を帯びています。

地方の実家でクリスマスを過ごしたり、あるいはフレンチアルプスのシャレーで休暇を過ごすことができるのか。 どのような方法で人とつながり楽しみを分かちあっていくのか。 例年とは異なるクリスマスになりますが、平常心とモチベーションを保ちながら心豊かに生きていく術を、だれもが模索しています。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

クリスマス シュトーレン 500g

クリスマス シュトーレン 500g -

ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 700g

ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 700g -

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード

パテ ド カンパーニュ ブロック (田舎風豚のパテ) スタンダード -

薔薇の花びら茶

薔薇の花びら茶 -

プレミアム タルト オ ショコラ(直径約21cm 8カット)

プレミアム タルト オ ショコラ(直径約21cm 8カット) -

鴨のスモーク スライス 60g

鴨のスモーク スライス 60g -

信州サーモン 冷燻仕立て

信州サーモン 冷燻仕立て -

ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り

ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り -

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -

ミニ カヌレ 50個入り

ミニ カヌレ 50個入り -

箱入り薪窯ピザ 4チーズ 200g

箱入り薪窯ピザ 4チーズ 200g -

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット

【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット -

【送料込み】週末ご褒美プチセット

【送料込み】週末ご褒美プチセット

クリスマスモードのチェコ・プラハ|スタッフ海外体験記

ダイニングプラスのすりおろしリンゴはチェコの生果のりんごを使い、洗った丸ごとのりんごを特別な機械で一気にすりおろされる、という魔法のような製法でできます。

赤いりんごと黄色いりんごを「あーでもない」「こーでもない」と配合を繰り返し、絶妙な美味しいサンプルができたので、初回生産の立ち合いに行ったわけです。

>「なめらか食感のすりおろしリンゴ」はこちら

その生産の詳細は別の機会にお伝えするとして、今回は別のお話し。

日本からパリを経由してプラハに到着したのは夜10時近く。

翌日に備えて、プラハから車で1時間半、工場のある村のホテルにチェックインできたのは日付が変わる頃でした。

小さい村で、実は最初に予約したホテルはチェックインが遅くなることを知るや、「うちの門限は9時だからダメです」と断わられました。家族経営なんだそうです。

そこで何件か確認をして、深夜になっても良い、というホテルを見つけたので安心して向かったのですが、まぁ、ホテルの周りは真っ暗、ホテルの中も我々を待ってくれていたレセプションのデスクにわずかに明かりがついているのみ。

町の様子をうかがい知ることもできず謎のまま、部屋は快適でぐっすり寝て、翌朝のこと。

朝食場所に行って気づいたのです。

ホテルは村の中心にある広場に面していて、小さな教会の前にクリスマスツリーがあります。 それを見るや、朝食を早々に切り上げ、メーカー担当者が迎えにくるまでの15分ほど、散歩に出ることにしました。

深緑色のツリーにシルバーのオーナメント、黄金色の電球の小さな輝き。とてもシンプルながら教会を背にしたその姿は凛と立派に見えました。

横の小道を進むと小さな雑貨店のようなカラフルな八百屋さんの店先に小さなモミの木が並び、横には金や銀でコーティングされたデコレーション用の枝や葉がぎっしりと積まれ手に取ってもらえるのを待っています。

この小さな村にもクリスマスは確実に近づいている!短い散歩の中でワクワクするひと時でした。

さて、無事に生産が終了し、その日のうちにプラハまで戻ることにしました。

プラハに着いたのは、これまた夜。

前日とは違い、夜でもたくさんの人でにぎわっているのはさすが、観光都市のプラハ!

ホテルは比較的にぎやかな通りに面していて、その時間はすでに車は立ち入り禁止になっている歩道の両側はきらびやかなショーウィンドーがずらり!

荷ほどきもそこそこに早速部屋を飛び出て散策してみました。

クリスマスプレゼントの候補たちがところ狭しと並び、きょろきょろしながら道なりに進んだところに突如現れた目を見張る光景。

それは広場のクリスマスマルシェでした。

広場の横にある教会の前に置かれた大きなクリスマスツリーは色とりどりの華やかな装飾の間に天使が笛を吹くオーナメントがきらめき、ここがマルシェの中心であることを物語っています。

そこから縦横に広場中に広がる屋台の数々。教会の反対側の時計台の前には白い馬の2頭立ての馬車が待機しています。

黒い衣装に黒いハットをかぶった御者は中世感あふれています。背景にマルシェを従え、教会の2つの塔とその横に光る満月。幻想的な光景。

プラハの夜は長いようです。

生産立ち合いが無事1日で終わってくれたおかげで一日空きました。せっかくなのでプラハ市内のスーパーを数件まわってりんご製品を見て回りました。

すると市内のあちらこちらにクリスマスマルシェがあります。

ちょっとスペースがあると屋台が出店して様々なものを売っています。

オーナメントやマフラー、帽子を売っているお店の他に必ずあるのがホットワインの屋台。お店ごとにスパイスの配合などが違って人気のあるところ、そうでもないところ。。。

食事時間になると流行っているのはホットドッグの屋台。

大きなソーセージをジュウジュウと鉄板で焼いて、半分に割られたパンの真ん中にどーんとソーセージを載せる。カウンターに置かれた波打ったディスプレイはホットドッグを置くためのもののようです。

そのサイズ感は日本ではみかけません。

焼きチーズというのも見つけました。

ハードタイプの大きなチーズを切り分け、ホットプレートに並べてこんがり焼いただけのシンプルなものですが、そこにかけるのはベリーソース。いちごではなく、ブルーベリーやブラックベリー系の濃い紫色のジャムのようです。

なんだか東欧らしい。

豚もも肉の丸焼きもありました。

大きな塊のお肉の真ん中に長い鉄の棒をグサリと刺して火にかざしてぐるぐる回しながら丸焼きにしていくようです。あまりの豪快さとお肉が焼ける美味しそうな匂いについ引き寄せられていきました。チェコビールとよく合うんだろうな。。。

プラハらしさで言うとゴーフルでしょうか。

現地では英語で「スパ・ウェイファー」と呼ばれているようで、お土産用のものはスーパーでも売られているのですが、屋台ではひとあじ違います。薄く焼かれた丸い生地でヘーゼルナッツクリームなどを挟んだシンプルなお菓子ですが、屋台では最後にプレスしてくれるのです。プレスすることで両生地がほんのり温かくパリッと仕上がります。寒い屋外でパリッとほの温かいこの素朴なスイーツは嬉しい。

プラハの名物と言えばもうひとつあります。

それは「トゥルデルニーク」と呼ばれるパンのようなものです。特に観光客が集まるエリアには10メートルおきにこのお店があると思われるほどたくさんあります。

細長く伸ばした小麦粉の生地(おそらくイースト入り)を直径5㎝ほどの鉄の棒に巻きつけ、火であぶってこんがり焼きあげ、シナモンシュガーをたっぷりまぶした菓子パンです。

何度か歩いていくつか食べるとどこが美味しそうか鼻がきいてきます。

やはり直火で焼いた焼き立てが良いよね~、なんて思っていたら、見つけちゃいました。薪で焼いているお店を。。。私が通りかかった時はすでに薪は炭化して灰色の中に赤い火を蓄えた状態で端に寄せられていました。遠火でじっくり焼いていくのでしょう。

当然、食べないという選択肢はありません。

端からちぎって口に入れるとシナモンの香りとグラニュー糖のジャリっとした食感、そして噛み進めると香ばしい外生地と内側のふっくらしたパンの食感がグラニュー糖の甘さと絡んで程よい美味しさを醸し出します。

チェコの最後の食事を広場のクリスマスツリーの前でプラハ名物のトゥルデルニークでしめくくった旅でした。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ

ドイツ職人シリーズ 4種のソーセージ -

バタープレッツェル 79g×2個入り

-

ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ

ヴァイスヴルスト ドイツ職人の白ソーセージ -

三角 プレッツェル 85g×2

三角 プレッツェル 85g×2 -

なめらか食感のすりおろしリンゴ 200g

なめらか食感のすりおろしリンゴ 200g -

なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル)

なめらか食感のブルーベリージャム (プレザーブスタイル) -

ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個

ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -

ロングブラートヴルスト ドイツ職人のスモーク焼きソーセージ

ロングブラートヴルスト ドイツ職人のスモーク焼きソーセージ -

スティック プレッツェル 70g×2個入り

スティック プレッツェル 70g×2個入り -

プレミアム タルト オ ポワール (直径約 21cm 8カット)

プレミアム タルト オ ポワール (直径約 21cm 8カット) -

エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口)

エキストラホット グルメソース カレー(カレーケチャップ辛口) -

タスマニア産マスタード ホールシードタイプ

タスマニア産マスタード ホールシードタイプ -

フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)

フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -

【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット

【20%OFF!送料無料】みんなが集まる休日わいわいセット -

【送料込み】週末ご褒美プチセット

【送料込み】週末ご褒美プチセット

フランスのバターその2|上野万梨子さんのフランスレポート

その他のバター

■ 味付けバター

Bordier のバターに代表される近年の流行。海藻やスパイス、柑橘の果汁、アンチョビ、トリュフなどを加えたもの。調理用からアペロのたのしみまで。

■ タルチネ用バター

パンにぬりやすいように、冷蔵状態でも普通のバターほどは固くならないように作られている。乳脂肪は硬質、軟質、そして液状、以上3種の脂質で成り立っているが、これを特殊な処理で三つに分離し、硬質と液状の脂肪のみを合わせて混ぜると、冷蔵庫に入れても一般のバターのようには固くならないものになるのだそう。マーガリンのようなケースに入って販売されているため、一見植物性オイルなどの混ぜ物があるように思えるが、100%ナチュラルな自然食品。

■ 低脂肪バター

一般のバターの乳脂肪が80~82%であるのに対して、これは41%~62%

脂肪分41%以下のものはバターとはいわない。

パッケージの表示

コンピュータ管理された大工場では、生乳を通称カノン(大砲)と呼ばれるラインに注入してからバターが出来上がるまでに1時間たらず。それに対して、昔ながらの製法に則ったチャーン方式の機械で、クレームをバター粒とバターミルクに分離させて造ったものであることを示すための表示。

昔の農家産のように、バターを木型にはめて(ムーレ)仕上げたもの。あるいは、そのようにバターの側面にカヌレ模様を入れて手作り風にデザインされたバター。

AOC原産地管理呼称統制の起源は15世紀のフランス。その後ヨーロッパ各国がフランスのこの制度を参考に、各国それぞれに基準を定めてきたが、1999年のEU統合を機に欧州各国共通基準の法を制定することとなり、フランスのAOCとは区別させる必要から、AOP原産地名称保護制度 が生まれた。したがってAOCはフランス主体、AOPはEU主体。

■ フランスバターAOPは3地域

西の海側のバター

1)Le Poitou et la Charente ポワトゥー シャラント

2)La Normandie le beurre d’Isigny ノルマンディー イジィニ

東の山側のバター

3)La Bresse (無塩のみ)ブレス

*AOP基準では、その製品に使用される素材のすべては認定地域内で産するものでなくてはならない。ブレスでは海塩も岩塩も採れないため、有塩バターには隣りの県の岩塩を使っている。したがってブレス産バターのAOPは無塩バターに限る。

フランス産のバターを理解するには、パッケージに書かれているこれだけの言葉の意味を知らなくてはならないので一見複雑に思えますが、といって原料や製造方法が特別なものでもなんでもないのがバターです。

原料は牛の乳と、有塩バターの場合は塩。それ以外に添加を認められているのはクレームに風味と個性を与えるフェルマン・ラクチック(乳酸菌)のみ*。

これだけシンプルな食材でありながら、これだけ厳しい品質基準で価値が守られているとは、バターがフランス人にとっていかに重要な食材であるかの証というものでしょう。

(*原料のミルクは、季節による牛の餌の違いで色が変わります。そこでバターの色を年間通じて安定させるために、天然由来のカロチン系着色剤の使用も認められていますが、どのバターにも使われているわけではありません)

COVID-19 によるロックダウンで、平時のようには食材が手に入らなくなった時、「でもパンとバターがちゃんとあるからな」 とは誰もが思ったことだったのではないでしょうか。 最後の晩餐に食べたいものは何?と尋ねられたとき、私は迷うことなく答えたものでした。「美味しいパンとバター」。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -

とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)

とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -

信州サーモン 冷燻仕立て

信州サーモン 冷燻仕立て -

石窯焼き パン ド カンパーニュ (田舎風パン)

-

ハーフバゲット 140g×2個入り

ハーフバゲット 140g×2個入り -

【限定入荷】 季節のフリーズドライフルーツミックス from 明日香村

【限定入荷】 季節のフリーズドライフルーツミックス from 明日香村 -

爽やかオレンジマーマレード

爽やかオレンジマーマレード -

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -

ラズベリーマスカルポーネデニッシュ 3個入り 焼くだけ

ラズベリーマスカルポーネデニッシュ 3個入り 焼くだけ -

ミニ メープルピーカン デニッシュ 5個入り 焼くだけ

ミニ メープルピーカン デニッシュ 5個入り 焼くだけ -

ミニ カヌレ 7個入り

ミニ カヌレ 7個入り -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット

【サンプル セット】12種類のデニッシュ&パイお味見用セット

フランスのバターその1|上野万梨子さんのフランスレポート

四人家族なら単純計算でひと月2.6キロにもなるのですから、そう考えると驚きです。

しかし家で消費するばかりでなく、外食の料理やお菓子、加工品に使われるものも含めてと考えれば理解できる数字ではあります。日本人のバターの使い道は、まずはパンにつけて、そしてお菓子作りが主ですが、フランスでは料理に欠かせないのがバターなのですから。

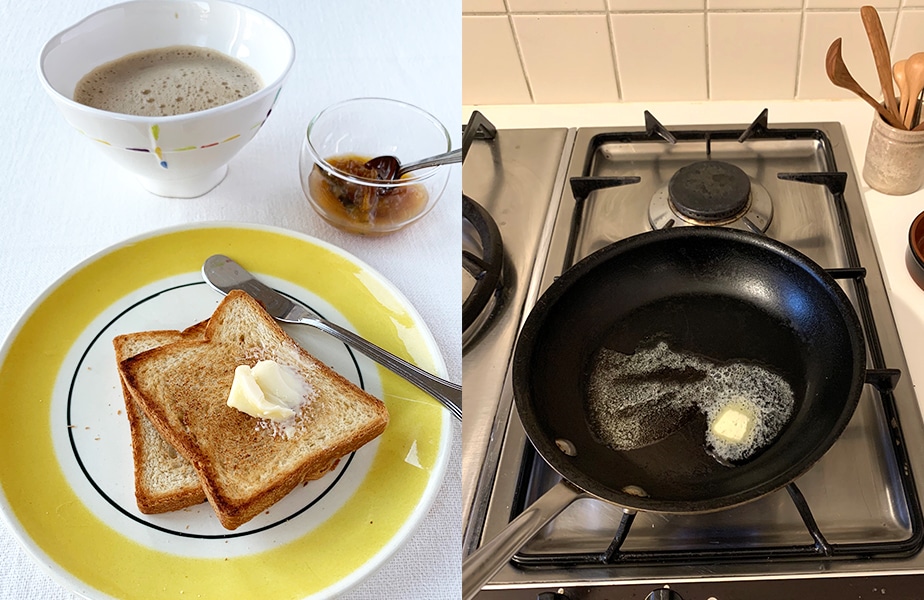

フランス風パンとバターの楽しみ方

フランス料理にバターがいかに重要であるかについては、また別の機会にお話しするとして、まずはバターといえばパン、パンといえばバター、そのフランス的食べ方をご紹介しましょう。どれにも共通するのは、柔らかくなったバターをパンに薄く塗るのではなく、バターはパンの上で厚みがなくてはいけないということでしょう。

■ サーディンバター

パンに無塩バターを厚めに塗り、オイルサーディンをのせ、ナイフで潰し、レモンを絞って食べる。

これはアペロの定番ですが、サーディン以外にスモークニシンも好まれます。 またなめらかに練ったバターに、つぶしたサーディンと、玉ねぎとディルを細かく切ったものを加え混ぜたタルチナード(パンに塗って食べるペースト状のもの)も人気です。

■ ロックフォールバター

ミルキーな牛乳製のチーズやハードタイプの山のチーズにバターを合わせて食べることはまずありませんが、ロックフォールチーズと無塩バターは黄金の関係です。ブルーチーズならではの塩気の強さと青カビの風味は、バターのミルキーさと合わせることで美味しさが何倍にも増すものです。好みで胡桃や蜂蜜をトッピングして。

■ ラディッシュバター

スライスしたバゲットにバターをぬり、薄切りににしたラディッシュと塩の華で。

かすかに苦味のあるラディッシュと、ミルキーなバターとの組み合わせは、フランス人が こよなく愛するアペロ向きの一品です。塩の代わりにプロシュート少々をあしらっても。

■ コーヒーシュガーのバタータルチーヌ

これは私流のバタータルチーヌの食べ方で、お勧めすればどなたにも大好評。細めのバゲットの切り口に、冷たさが残る有塩バターを厚めに塗り、香り高いエスプレッソを染み込ませた角砂糖をバターの上でつぶしながらのばして食べる、というもの。

■ 苺のタルチーヌ

無塩バターをパンに厚めに塗って、半分にカットした苺をおき、砂糖をふりかけたら2~3分おき、 少し染み出した果汁と砂糖で上面にツヤが出たところをいただきます。

バタークリームと苺のお菓子、フレジエールを好きな人は多いと思いますが、 こんなに簡単にその魅力を十分に楽しめると、どなたにも喜ばれるタルチーヌです。

(パり左岸のLa Grande Epicerie de Parisのバター売り場)

(パり左岸のLa Grande Epicerie de Parisのバター売り場)フランスに旅したらお土産にはバターを。そう考える方は多いのではないでしょうか。

そこで種類が多そうな高級スーパーマーケットに行ってみると、想像していたよりもはるかにバターの種類が多いことに驚き、そしてパッケージに書かれた情報を読み取りきれずに悩むのではないでしょうか。そんな時のために、以下にバター豆知識をまとめてみました。

生バターと殺菌バター

■ 生バター

搾乳後常に4度に保った牛乳から分離させたクレームを、殺菌によって加熱せずに、搾乳後72時間以内に作られたバター。非加熱のため、ミルクの風味豊かなバターになる。またクレームの発酵をどこで止めるかで、作り手による風味の違いが生じる点で、コンピューター管理され安定した工場生産バターにはない個性が生まれるとされる。殺菌していないので賞味期限は製造後2~3週間と短い。長期保存を目的としないため、多くの場合乳白の紙による簡易な包装である。

■ 殺菌バター

殺菌されたクレームを使用して作られたバター。パスツールによる1862年の実験で低温殺菌法が発見されたことから “パストゥリゼ “といわれる。生バターと明確に分けるため、パッケージには Beurre pasteurise と書かれる場合もある。

搾乳後72時間以内、かつ生乳からクレームを分離させ、発酵過程に入ってから48時間以内に仕上げられたバター。 賞味期限は平均3~4ヶ月。

使用するクレームの30%までの範囲内で、冷凍あるいは冷蔵保存クレームを使うことができる。賞味期限は平均3ヶ月から4ヶ月。

但し、すべてのバターに表示されているものではない。

無塩バター、薄塩バター、塩バター

■ 無塩バター 脂肪分82%

■ 薄塩バター 脂肪分80%

日本の有塩バター程度の塩気、100gのバターに対して塩 0.8g~3g

■ 塩バター 脂肪分80%

日本の有塩バターより塩気はかなり強い、100gのバターに対して3g以上の塩。

ゲランドの粗塩やクリスタルソルト(岩塩)などを使用。

パッケージには、このどちらかの塩であることが表示されている場合が多い。

なお海の自然塩は旨味の元である不純物も含むので、バターの日持ちはやや悪くなる。

それに対してクリスタルソルトは不純物がほとんど無いため日持ちは良い。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -

信州サーモン 冷燻仕立て

信州サーモン 冷燻仕立て -

スモーク オイルサーディン ラトビア産

スモーク オイルサーディン ラトビア産 -

石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)

-

ハーフバゲット 140g×2個入り

ハーフバゲット 140g×2個入り -

2種チーズのバスクチーズケーキ

2種チーズのバスクチーズケーキ -

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -

地中海クリスタル フレークソルト ナチュラル

-

フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g

フランス伝統生ハム IGP ジャンボン ド バイヨンヌ 200g -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット

【サンプル セット】7種類のお食事パンお味見用セット -

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット

パリ発『教えて!万梨子先生』|バター保存術

料理や食材についての疑問にパリ在住のフランス料理家、上野万梨子さんに教えていただく、というコーナーです。

【 第1回 バター保存術 】

Q:ダイニングプラスからの質問

買ってきたバターを使い始めたら、どのように保存したら良いのでしょうか?

またフランスならではのバター保存豆知識などもあれば、教えてください!

A:上野さんのお答え

◆ 未開封で冷凍保存する場合

ダイニングプラスのバターは冷凍した状態で皆さまの元に届きますが、家庭の冷凍庫でそのまま保存する場合は二枚重ねのペーパータオルで包んで、冷凍用の保存袋に入れた上で、冷凍保存するのがよいでしょう。

また、フランスに旅をしたら、バターを買って帰りたくなりますよね。

多めに購入した場合は同じようにして冷凍庫に入れておけば、2ヶ月くらいは問題ありません。

(冷凍庫の開閉の多さなどによって変わるので、あくまで目安としてお考えください。)

※ご注意: ダイニングプラスで販売しているブレスのバターの冷凍賞味期限はパッケージに記載のものをご参照ください。

◆ 開封後に冷蔵保存する場合

切ってから冷蔵庫に入れておくと便利ですね。

この場合用途によって切り方を変えるのがオススメです。

例えば毎朝のパンに使いやすいように、8ミリくらいの厚さに切ってから冷蔵保存。そのときは硫酸紙(クッキングシート)などをバターの切り口に当てて、容器に入れて保存できれば、一切れを取り出しやすく、なおよいでしょう。紙ではなくラップを当てることもできますが、この場合はクシャクシャになって使いにくさはあるものです。

クッキングシートがない場合は、バターを包んでいた紙を利用するのも一法です。

また、私は料理教室や撮影などで、調理用のバターの使用量が多いときは、1センチ角くらいのキューブにし、容器に入れています。ブレスバターの場合1センチ5ミリ弱の厚さに切って6等分の角切りにすると、キューブ1個が5グラムになります。

この状態で何週間も冷蔵保存するわけではないので、容器に蓋をするだけで保存性に全く問題ないと思います。

フランスでは・・・

フランスの地方の家庭では、冷蔵庫が普及していなかった時代の名残がまだあるようで、食材を冷蔵庫に入れずにガルドマンジェ*や温度が安定した納屋や地下に保存している例はよくあります。バターも真夏以外は台所の常温に置いていることが少なくないでしょう。程よい硬さで使いやすいのですが、バターの使用頻度が高いので、常温のまま1週間も2週間も出しっ放しということがないから可能なのでしょうね。また食卓にバターを出す場合、テラコッタのバターケースや壺に水を染み込ませて冷蔵庫で冷やしておき、そこにバターを入れてテーブルに出すことがあります。(*乾物や、小麦粉、砂糖といった食材ではなく、チーズや野菜などの生鮮食材をしまっておく、扉付き、空気穴付きのスペースのことです。)

皆さんも万梨子先生に聞いてみたい!というご質問があれば、次のリンクからお寄せくださいませ。

>> お問い合わせフォームへ

万梨子先生のバターを使ったレシピ公開中

>> 焦がしバターが決めてトマトとシャンピニオンのごちそうタルティーヌ(レシピはこちら)

>> 海藻バターとスモークサーモン(レシピはこちら)

>> チーズのように楽しむモンディアン風(レシピはこちら)

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -

信州サーモン 冷燻仕立て

信州サーモン 冷燻仕立て -

訳あり バゲット ルヴィノワーズ

訳あり バゲット ルヴィノワーズ -

ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 500g

ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 500g -

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -

アップルパイ 100g×2個

-

ミニ カヌレ 7個入り

ミニ カヌレ 7個入り -

フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)

フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -

石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)

-

ポテトニョッキ 1kg

ポテトニョッキ 1kg -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

ラトビアのオイルサーディン工場に行ってきました!

ソ連の解体という衝撃が世界を駆け巡ったころ、学生だった私は地理が好きだったこともあって、バルト3国を地図で確認しながら遠い異国に思いを馳せ、ロマンチックな気持ちになったことを覚えています。

ラトビアとの出会いはヨーロッパで開かれたシーフードショーという展示会。 燻製のオイルサーディンに出会ったのです。

柔らかい身質に燻製の香り。新しい美味しさに出会ってこれは是非輸入しなければ、という強い思いに駆られました。

その年の9月、ラトビアの首都リガへ。

それは早朝のことでした。

まだ暗い9月の朝5時にホテルのロビーで待ち合わせをしました。

なぜ、そんなに早朝なのか?

毎年9月から始まるバルト海のスプラット(小イワシの1種)漁は深夜から始まり、陸揚げされて工場に運び込まれるのは早朝だからです。

リガの中心部にあるホテルから車で30分ほど、リガの港エリアにその工場はあります。

スプラット(小イワシ)の加工では世界でもトップクラスのそのメーカーでは獲れたての新鮮なスプラットを使うのですが、まずはロットごとにサンプルを抜き取ってラボに運び、魚の品質を確認します。

品質管理部からお墨付きの出た魚は工場内に運び込まれ、待ち構えていた女性スタッフが一斉に串刺しにしていきます。ざっとみて約30人。黙々と魚を手に取ってきれいに串に刺していきます。

ラトビアのオイルサーディンは生魚をオイル漬けにする一般的なオイルサーディンではなく、一度燻製にして臭みを落としてからオイル漬けにするのが特徴です。

鮮度を保つためには、この工程の手早さがとても大切。

整然と串刺しにされた小イワシはラックに並べられて長いトンネル状の燻製機に入れられます。

ここがポイント!

この燻製トンネルの工程はクーリングという冷却工程を含めて約85分あり、じっくり時間をかけて燻製するのですが、使用するウッドチップが大切です。

このメーカーでは丸太状の木を買って、工場内の設備でその日に使う分だけをウッドチップに加工します。

だから!香りが違う!

ブナの木を使うのですが、あまりの良いチップの香りを会社の仲間にも見せたくて、持って帰ったのですが、数日後に日本に帰った時にはあの香りは消え、ただの木クズになっていたのでした。。。(涙)

それぐらい、木の香りは飛びやすい!

それを知っているからこそ、ウッドチップで妥協をしないのがこのメーカーのこだわりです。

さて、工程に戻ります。

銀色のピチピチの状態で燻製トンネルに入った小イワシは出てきた時にはキラキラと金色に光り輝いて、それは美しい光景です。(加えて良い香り~)

小イワシが完全に冷めると、思い切って頭を切り落とし、また丁寧に手作業で缶に入れていきます。小イワシたちは言わば、無選別なので、大きさはマチマチです。それを瞬時に見極めて、大小組み合わせて所定の重さになるように缶に詰めていく様子は熟練の技。

その後、塩とオイルを充填して蓋をし、レトルト加工をしていきます。

このメーカーの製品はRiga Goldという名前で地元では有名です。

「リガの黄金」という名に恥じないような燻製のきれいな色合いと香ばしい香り。

だから私たちも名づけました『黄金燻製』

工場を訪問した後は会議室で味わいの確認です。

実はシーフードショーと町のスーパーで買った何社かのサンプルを持ち帰り、味の確認をして一番美味しかったこのメーカーに決めたのですが、現地の伝統の味のままでは、日本の食卓でいただくには少しクセがありました。

このメーカーの美味しさの秘密は新鮮な原料と作りたてのウッドチップにあることが工場訪問でわかりました。

ここからが味の調整をするための大切な会議です。

微妙な燻製の加減と塩味の加減。

ラトビアを含めた北欧地域は強い燻製をして保存食とする文化があります。

その現地の伝統の味は美味しいのですが、「お酒のおつまみ」というイメージがどうしても強くなります。

そこで、日本のオイルサーディンも持ち込んでメーカーの担当者と工場長と一緒に試食をし、日本人の好む味わい加減を理解してもらった上で、塩加減、スモーク加減を少しずつ変えて、いくつかサンプルを作ってもらい、絶妙なバランスの現在の商品が出来上がったのです。

燻製の香りと程よい塩加減。

だからお醤油をタラッと数滴垂らした時の味の広がりが楽しめる!

もちろんパスタやサラダなどの洋風アレンジもできる!

この数年後に登場したオーブンドライタイプの旬仕込は、燻製トンネルをオーブンに変えて、スモークを入れずにじっくり加熱をしながら臭みだけを落とした一夜干しに近い製法で作られています。

だから!

魚の臭みが取れて、旨みが凝縮した美味しさ!

スモークが苦手な方のために作ったこちらも優しい味わいの自信作です!

<ダイニングプラスについて>

2001年創業、ミシュラン星付きレストランや有名高級ホテル愛用の上質な食材を1パックからお届けする食品通販です。商社直営。

-

スモーク オイルサーディン ラトビア産

スモーク オイルサーディン ラトビア産 -

ハーフバゲット 140g×2個入り

ハーフバゲット 140g×2個入り -

石窯焼き風 ライ麦パン(パン・オ・セーグル)

-

レモン香るエキストラバージンオリーブオイル

レモン香るエキストラバージンオリーブオイル -

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

2種チーズのバスクチーズケーキ

2種チーズのバスクチーズケーキ -

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ

肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ -

ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り

ごろっと大粒ほたて(青森産 黄金ほたて)のコキーユ(グラタン) 8個入り -

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -

ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個

ふわもち食感 サンドイッチ チャバタ 130g×1個 -

三角 プレッツェル 85g×2

三角 プレッツェル 85g×2 -

ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g

ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料込み】週末ご褒美プチセット

【送料込み】週末ご褒美プチセット

ダイニングプラスの無ろ過エキストラバージンオリーブオイルをお勧めする5つの理由

お店に行くと高いものから安いものまでいろいろありますよね。。。

高い方が体にいいのでは?と思って高いものを買ってみたけれど、味にクセがあって続けられない。

安いとニセモノじゃないの?といろいろ考えた結果、真ん中ぐらいの値段のものを買ってみたものの、良いのか悪いのかよくわからず、次もまた同じように迷ってしまう。。。

そんな方にこそ、おすすめしたいのがダイニングプラスの無ろ過エキストラバージンオリーブオイルなのです。

その理由をいくつかのポイントに分けてご説明したいと思います。

1.【エキストラバージンオリーブオイルだから】

これって、今や当たり前ですよね?でも実は日本の基準(日本農林規格/JAS規格)では「オリーブ油」と「精製オリーブ油」の2種しか規定がありません。その「オリーブ油」であるための規定はいくつかありますが、一番有名な酸価を例にすると「2.0以下」という規定です。

いわゆるエキストラバージンオリーブオイルの酸価は「0.8以下」と決められているため、極端な例を出すと酸価が0.8を超えた「バージンオリーブオイル」のグレード(エキストラではない!)でも同じ「オリーブ油」として括られてしまいます。それぐらいオリーブオイルについての日本の基準はおおざっぱなのです。

とはいえ、オリーブオイルがあふれ、国内でもオリーブ生産農家さんが頑張っている日本のこと、日本独自の協会もできて、良いオリーブオイルとは何か、という啓蒙活動が熱心に行なわれるようになっており、私もそんな協会のひとつで勉強をしている一人です。

現在、日本の市場で紹介されているほとんどのオリーブオイルはIOCの基準を元にした製品がほとんどです。

IOCとはヨーロッパ諸国を中心に世界のオリーブ生産国の多くが加盟するInternational Olive Councilという組織で、このIOCが決めた基準が世界基準として認められています。先ほど「いわゆるエキストラバージンオリーブオイル」と書いたのはこのIOCの基準を元にしたものです。

ただ、最近ではこのIOCに非加盟のアメリカやオーストラリアなどでのオリーブオイル生産が活発になってきて、基準もこれから変わっていく可能性も指摘されていますが、今のところはIOC基準がいちばん一般的なものとなっています。

(ちなみに日本も国産オリーブオイルを作っていますが、IOCには参加していません。)

さて、難しい話はさておき、ダイニングプラスでご紹介する無ろ過オリーブオイルは、そのIOC基準を満たしたエキストラバージンオリーブオイルです。メーカーはイタリアの食用油専門メーカーのオリタリア社で、イタリアで瓶詰されています。

あとで出てきますが、この商品は毎回特注で作ってもらっています。

なので、ラベルは日本語でわかりやすいように書かれていますが、英語でもExtra Virgin Olive Oilと書かれていて、きちんとIOCの基準をクリアしているものです。

輸入のときには毎回ロット毎に化学分析結果が添付されて、エキストラバージンオリーブオイルであることがすぐにわかります。

ここで詳しい方はピンときますね。

IOC規定でエキストラバージンオリーブオイルと呼ばれるためには化学検査だけではダメなのです。

官能検査、つまり鼻や舌、喉を使った味わいの検査も重要な要素です。

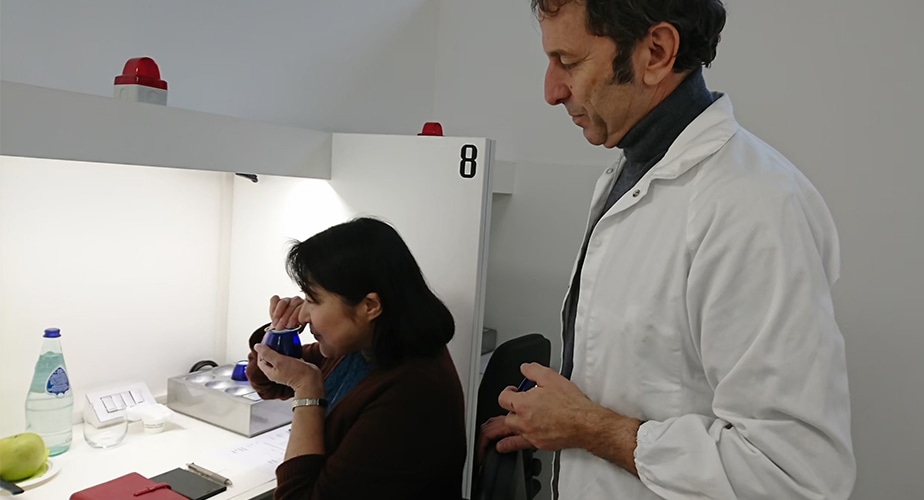

オリタリア社には世界最古とも言われるオリーブオイルテイスターの学校、ONAOOの先生が顧問として週に数日勤務していて、官能検査を日々行なって問題がないことを確認しています。

全てのオリーブオイルの中のいちばん美味しいものがエキストラバージンオリーブオイル、つまりピラミッドの頂点です。

(イタリアに訪問した際の様子)

2.【無ろ過の果汁だから】

オリーブの果実を絞ったジュースがオリーブオイル。

食用油にはたくさん種類がありますが、ほとんどが種に用剤を加えて抽出するものです。

一方、オリーブオイルは果実をつぶして練り込んで絞り出すタイプです。

つまり、オリーブの果汁なのです。

その絞り出す工程を見るとちょっと感動します。実はもっと簡単にオイルが出てくるものかと思ったのですが、実際には大量に投入されるオリーブに対して、出てくるオリーブオイルは「ちょろちょろ」といった感じ。出てくる液体は濁っていて、黄金色の美しい濃厚なオイルです。

いつも数万本単位でオーダーするので、少し麻痺してしまっていたのですが、この絞る現場を見て、自然の恵みをいただいているんだな、とより強く実感しました。

この後、このオリーブオイルは一般的にはフィルターにかけられ、丁寧に澱を取り除いていきます。澱を取り除くことでオリーブオイルが安定して、長期間の保存に適しているからです。

今回ご紹介するオリーブオイルはこのフィルター工程をあえてしていません。つまり、澱をそのまま残している無ろ過タイプです。

なぜ無ろ過なのか。

澱はオリーブの成分で、この澱の中にもオリーブの美味しさが詰まっていて、何よりオリーブオイルが持つポリフェノールがフィルターをかけたものより多く入っているからです。

例えば、オリタリア社で2018年度に生産された同じオリーブオイルの無ろ過タイプとフィルターをかけたタイプで比較してみると、無ろ過タイプの方が28.8%も多くのポリフェノールを含んでいることがわかっています。1㎏あたりのポリフェノール量はフィルタータイプが240.62㎎に対し、無ろ過タイプは310㎎です。

これを聞くとなぜ無ろ過タイプをあまり見かけることがないのかな?と不思議に思われるかもしれません。

その理由は、無ろ過タイプは澱が含まれる分、よりデリケートだからです。

店頭に並んでいるオリーブオイルは毎日お店の蛍光灯に照らされています。夏や冬はお店の営業時間は冷暖房が効き、営業外時間はそれが切れるため、温度が毎日上下します。そんな環境の中でも安定して美味しいオリーブオイルを流通させるため、メーカーではフィルターを通して澱を取り除き、できるだけ光を通さない暗い色の容器、そしてできるだけ温度変化を少なくするために瓶に入れて販売されることがほとんどです。

何度も言いますが、今回ご紹介したいのは無ろ過タイプです。

そして色をより楽しんでいただくために、透明のボトルに入れています。

だから! 通販限定での販売です。

オリーブオイルは一般的には1年を通して常温のコンテナに入れて輸入されますが、ダイニングプラスでは、イタリアの暑い時期(6~9月頃)に出荷される商品は可能な限り温度管理のされたリーファーと呼ばれるコンテナに積んで輸入しております。その分お金はかかりますが、無ろ過タイプを楽しむためには必要なコストです。

ダイニングプラスの無ろ過エキストラバージンオリーブオイルは通販でしかお求めいただくことができません。(TV通販1社とダイニングプラスのみでの販売)

3.【和食にもあうブレンドだから】

オリーブオイルは主な栄養成分は脂質です。脂質は3大栄養素のひとつで、私たちの体に必要な大切な栄養素です。いくらダイエットをしていても脂質を抜くことはできません。毎日摂るのであれば、体に良い脂質、そして美味しく摂ることがとても大切だと思いませんか?

オリーブオイルは地中海式ダイエットという体に良い食事の基本となる食材のひとつです。 でも、体に良いからオリーブオイルを買ってみたけれど、クセが強すぎて好きになれない。というお声もよく耳にします。

そこでおすすめしたいのが、和食にも合うブレンドなのです。

オリーブオイルのブレンドというとあまり耳慣れないかもしれません。 コーヒーやワインを思い浮かべてください。 コーヒーは産地や品種ごとに数種類を組み合わせて自分好みのブレンドを作ったり、お店のオリジナルブレンドっていうのもありますよね。

ワインも畑や品種を組み合わせて味わいを作っていきますよね。それと同じです。

ヨーロッパで代表的なオリーブの栽培国と言えば、スペイン、ギリシャ、イタリアです。中でもイタリアの地形は他の2国と比べて起伏が多く、昔から斜面が変わると品種が変わる、と言われるぐらい、オリーブの品種も多岐にわたります。一般的にイタリアだけで500を超えるオリーブの品種があると言われています。それはつまり、1品種あたりの生産量が少ないことも意味します。今のように交易が盛んではない昔から、イタリアでは近隣のオリーブオイルを集めてブレンドする、ということを当たり前のように行なってきました。

だから、イタリアではオリーブオイルの品種による違いにいち早く気づき、世界初のオリーブオイルテイスター学校がイタリアにできたことに繋がったのでしょう。

話を元に戻して・・・

お勧めする無ろ過エキストラバージンオリーブオイルは「和食に合うブレンド」を目指して、毎年、メーカーと味を決めています。味を作るときにはONAOOの先生も一緒に加わって微妙な加減を決めていきます。

和食に合うブレンド、とは何か?

一般的にヨーロッパの人が好きなオリーブオイルの味は、芝を刈ったようなグリーンな香りと苦み、ピリピリ感の全ての要素を強く持っています。オリーブオイルが好きでいろいろ試したい方にはとっても嬉しいオリーブオイルです。でも、日本人の中にはその鮮烈なオリーブオイルの香りや味わいを苦手に思う方も多いようです。 体に良いからと初めてオリーブオイルを買って苦手、と思った方はそのようなヨーロッパタイプを買われたのではないかと思います。

食文化は国によって違いますから、お肉を中心とした塩味の濃いヨーロッパの食事にはそのような濃い味わいのオリーブオイルが適しています。でも私たち日本人の家庭では洋食、中華などのメニューも取り入れた、独自の和食を楽しみます。ご家庭でもできるだけ素材の味を生かして、味付けは控えめで、という方は多いのではないでしょうか。

そんな私たち日本人の毎日の食生活の中で楽しむためにはヨーロッパタイプより、苦みやピリピリ感が少なくて香りもマイルドな方が良く合うのです。

せっかく摂る栄養なら、体に嬉しいだけはなく、美味しく楽しんで長く続けたい。

だからこそ、「和食に合うブレンド」の無ろ過エキストラバージンオリーブオイルをおすすめしたいのです。

4.【シェフに選ばれてNo.1のオイル専門メーカーが作っているから】

オリーブオイルっていろんなブランドがあってどれを選べばいいのか、迷ってしまいますよね。よく聞くブランドだから、パッケージがきれいだから、など決め手はそれぞれありますし、そんな中で自分に合ったオリーブオイルに巡り合えたら、とってもラッキーですね!でも失敗したくない人はどうすればいいのでしょう?例えば、時計はDCブランドより時計メーカー、という方も多いと思います。

オリーブオイルでも有名なブランドの中には自社設備で生産せず、毎年価格比較をして委託会社を決める、というのは良く耳にします。もちろん品質は確認しているでしょうけれど、その専門家と言う意味ではやはりオイルメーカーがお勧めです。

また、オリーブ農家が独自にボトリングしている商品もあり、日本にもたくさんの種類が輸入されています。最近の農家さんの中にはきちんとした設備を導入して、実を絞るところからボトリングまで一貫してされている素晴らしい方々がたくさんいらっしゃいます。味も素晴らしいものが多いですが、概してお値段が高いことが多いです。

そこで毎日のオリーブオイルとしておすすめしたいのがオリタリア社のオリーブオイルなのです。

オリタリア社は50年以上にわたってオリーブオイルを作ってきた家族経営のオイル専門メーカーです。自社農場は持っていないものの、その購買力を生かして、世界のオリーブ生産地に自社社員や契約社員を配置して、世界のオリーブの生育状況や、絞る設備の状態などの最新情報を把握し、できるだけ新鮮な状態でボトリングして出荷ができるよう、常に品質管理をしています。

そんなオリタリア社が数年前から第3者機関に依頼をして始めたのがイタリアのシェフへのアンケート調査です。「あなたが料理に使っているオイルのブランドは?」という問いにたいして最も多かったのが「オリタリア」だったのです。

プロも認めるブランド、それが「オリタリア」

「品質と価格」この2つの重要なポイントを実直に実現してきたからこその、プロからの信頼。シェフに選ばれてナンバーワンのオリタリアを是非お試しください。

5.【アレンジ自在だから】

和食にも合う、というのをコンセプトにブレンドをしたのがこのノンフィルタータイプですが、この「和食」はいわゆるお豆腐や納豆という伝統食だけでなく、スパゲッティやラーメン、オムレツといった洋食や中華の要素もたくさん取り入れた広義の和食です。

せっかく体に良くても、口に合うものでなければ続きません。

このノンフィルタータイプはそんな広義の和食に合わせてマイルドにブレンドしてありますから、「かける」「いためる」「和える」「揚げる」など私たちの食生活のいろんなシーンでアレンジ自在にたのしんでいただけます。

* お豆腐に塩と一緒にかけて大豆の甘みを引き出す!

* 納豆にかけて納豆嫌いを克服!

* 梅干しにかけて梅がフルーツだったと再認識!?

* お刺身にかけて魚の臭みを取って美味しさアップ!

* 卵かけごはんにかけて卵がグレードアップ!?

* 野菜ジュースにかけてポリフェノールチャージ!

* パンには断然オリーブオイル派!

* 多めのオイルでスクランブルエッグがふっくら!

* とんかつもオリーブオイルでカラッと!

* シフォンケーキに使ってふっくらしっとり!

* サラダには直接かけて和えるだけ、ドレッシング要らず!

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト

【送料無料・ギフト包装】ベルデンソ 無ろ過 EXVオリーブオイル&ジャムギフト -

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -

ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア

ベルデンソ 無ろ過 エキストラバージン オリーブオイル 500ml オリタリア -

モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)

モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -

2種チーズのバスクチーズケーキ

2種チーズのバスクチーズケーキ -

2kg テルエルポーク 肩ロース ブロック

2kg テルエルポーク 肩ロース ブロック -

ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 600g

ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 600g -

信州サーモン 冷燻仕立て

信州サーモン 冷燻仕立て -

肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ (1㎏)

肉厚の旨味 大粒ほたて貝(青森産 黄金ほたて) Lサイズ (1㎏) -

ミニ シリアルロール 44g×5個

ミニ シリアルロール 44g×5個 -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

石窯焼き パン オ セーグル (ライ麦パン)

-

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル)

贅沢いちごジャム (プレザーブスタイル) -

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g

ブレス産 発酵バター ドゥミセル (加塩) 250g -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

カラブリアの甘い朝食|スタッフ海外体験記

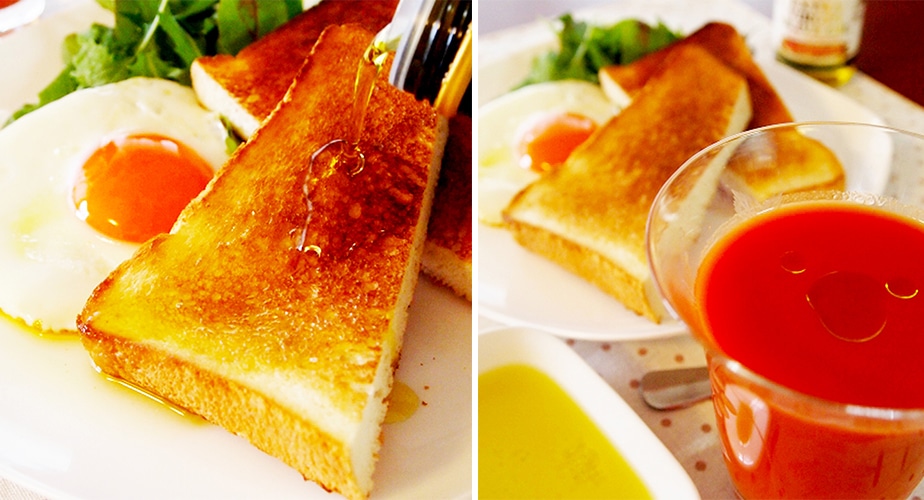

今回はそんなとびきり甘い朝食のお話しです。

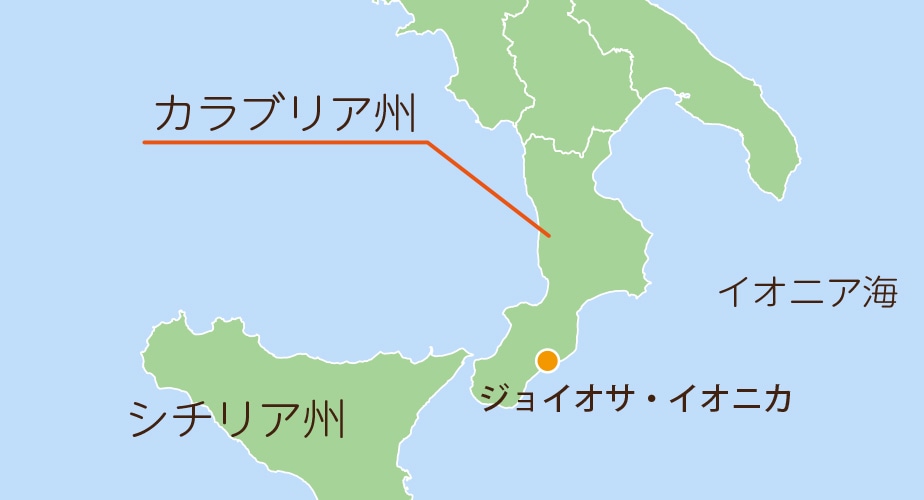

「カラブリア」ってどこかわかりますか?

イタリアの州のひとつで、イタリアの地図をブーツに例えると爪先の部分がカラブリア州です。その向こうはシチリア島で、爪先からはシチリアのメッシーナを結ぶ連絡船が出ています。

>>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら

縁があって、何度か訪問しているのですが、中でも良く行くのがジョイオサ・イオニカというイオニア海に面した町、地図の爪先で言うと足指の付け根あたりでしょうか。南部の海辺の田舎町で、繁華街と言えば全長300メートルほどの商店がぽつりぽつりとある通り。

現地のメーカーの人と「ジョイオサ銀座」と呼んでおります。通り沿いの中心となる交差点には教会があり、そのお店は教会の隣にあります。

人気のお店らしく、銀座がにぎわいを見せる夜に遠りかかるとひときわ明るく、人々の楽しそうな声があふれているのがそのお店です。

夜にはあれだけのにぎわいを見せるお店ながら、実は早朝からあいていて、朝は朝で仕事前にコーヒーを飲む近所の人たちがたくさん集まってきます。

お店に着くとまず何よりもクロワッサンコーナーに行くのです。

イタリアのクロワッサンですから、中にクリームの入った甘いものが主流です。

>>バター100% 冷凍クロワッサンもお買得!輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら

お目当てはピスタチオのクロワッサンです。日本ではまだ珍しくて、あったとしてもとても高価でリッチなピスタチオクリームがたっぷり入っているのです!

現地でも人気があって、一番最初に売り切れるので、まずはそれを確保に行くのです。

続いて向かうのはスイーツカウンター。

4mくらいの大きめのウィンドーの中にはぎっしりとスイーツが並んでいます。ひとつひとつは小さめで、ナポリ名物スフォリアテッラやパスティエーラ、シチリア名物カンノーリもあります。どれもとっても甘そう!

私はあまり甘いものは得意ではないので、躊躇していると、メーカーの担当者はスイーツ大好きで、おすすめを次から次へと熱心に説明してくれるので、初回は仕方なくおすすめを注文したことを覚えています。

さて、席に着くとまずは飲み物が運ばれてきます。この日はオレンジマーマレードを作りに行ったので、現地のオレンジジュースも注文しました。

カラブリアでオレンジと言えば、ネーブル種かタロッコ種。タロッコ種はブラッドオレンジの品種ですが、果肉の色はオレンジよりから赤っぽいものまでひとつひとつ異なります。出てきたオレンジジュースの色のバリエーション、どれも同じものがなくて、まさに絞たて!

甘いもの好きの現地の人たちの中には絞たてオレンジジュースにお砂糖を加えて飲む人が多いらしく、1杯あたりしっかり2パックのグラニュー糖がついてきました。 新鮮なオレンジの香りと自然な甘みがあって、口中に広がるオレンジの果汁はほんのりとした苦みがタロッコらしさを出しています。

しっかりビタミンチャージをして、甘いスイーツに向きあいます。

まずはピスタチオクロワッサン。

バター生地のクロワッサンですが、ここはあえてのバター控えめな感じです。ダイニングプラスのクロワッサンはフランス系なので、バターのジュワっとした感じも楽しめるリッチなバタークロワッサンですが、濃厚なピスタチオクリームと合わせる甘いクロワッサンは生地のバター感は比較的少なめです。そこに濃厚なピスタチオクリームが、噛むとはみ出る程にたっぷり入っています!

この段階ですでに満足度マックス。。。と思いつつ・・・

目の前にはまだまだ甘~いかわいいものが並んでいます。

全てを1個まるごと食べてしまうと、きっと後悔することになるだろう、と思い、1個を二人でシェアします。

とは言え、3種あるのです。

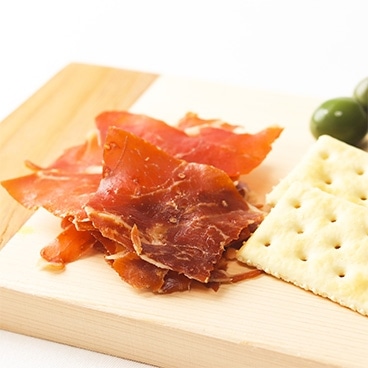

カンノーリ(写真上/左のスイーツ)

カンノーリは普通はくるっと筒状に成形して揚げるところ、上を開けたU字状に成形してあります。これは上にたっぷりのピスタチオをまぶすために違いない!と思いつつ、確認はしなかったのですが、ラードで揚げた香ばしい皮は香りだけ残し、油のギトギト感は一切残っていません。中にたっぷり入ったクリームはリコッタチーズを使って重さが全くない!甘ったるくなく、ピスタチオの食感と共にすんなりお腹に収まりました。

ピスタチオクリームたっぷりのチョコタルト(写真上/右のスイーツ)

メーカー担当者の超オススメなので、毎回必ず食べる(食べさせられる・・・)ものなのですが、見た目に比べて以外とあっさり、後口が甘すぎないミニタルトです。

キラキラのチョココーティングの中にはピスタチオクリームがいっぱいで、このクリームが意外と軽いのです。きっと無糖のホイップクリームと混ぜてあるのかな。。。下はチョコのタルト生地とチョコクリーム。

カッサータ風のお菓子(写真上/上のスイーツ)

これもシチリア風ですね。

Cassatella di Sant’Agata(カッサテーラ・ディ・サンタガタ)のアレンジ版のようです。シチリアでは聖アガタのお祭りを2月にするらしく、行ったのがちょうどその頃だったからでしょう。スポンジ生地で(たぶん)リコッタクリームを挟み、上側の生地はマジパンでくるんで上にチェリーの砂糖漬けを載せています。このクリームが軽いからか、見た目ほどに甘くなく、日本人が苦手なマジパンのくどさもなく、とっても美味しいです!

少なくとも1か月分ぐらいのスイーツを堪能した朝に大満足で、この後は幸せな気持ちで工場、農場を回った一日になりました。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

焼くだけ!ミニクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 bake up生地 25g x8個入り

焼くだけ!ミニクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 bake up生地 25g x8個入り -

焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り

焼くだけ!クロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 40g×5個入り -

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -

爽やかオレンジマーマレード

爽やかオレンジマーマレード -

2種チーズのバスクチーズケーキ

2種チーズのバスクチーズケーキ -

新食感!旨み凝縮生ハムジャーキー 30g

新食感!旨み凝縮生ハムジャーキー 30g -

信州サーモン 冷燻仕立て

信州サーモン 冷燻仕立て -

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ)

3種のチーズのキッシュ(タルトフロマージュサレ) -

アップルパイ 100g×2個

-

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g

薪窯ナポリ風ピザ マルゲリータ 200g -

モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド)

モデナ産 バルサミコ酢 IGP 5グレープ 250ml (オリタリアブランド) -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット

【まるで高級ホテル】な早起きが楽しみになる朝食セット

Withコロナのパリ生活|上野万梨子さんのフランスレポート

段階を踏むタイミングに長けるということなのか、それに先立つ3月12日、週末に入る直前の木曜日夜にはマクロン大統領がテレビ演説で準備に入るよう国民に呼びかけ、その翌日以降の朝市やスーパーマーケットは買いだめ目的の人出で賑わいました。日頃はあからさまに慌てて行動するのはみっともないことと思っているフシがあるパリジャンが、前代未聞のロックダウンを前にさすがに準備に入るのは早かったようです。

都市封鎖前夜の、このたった数日間で、すでに人々は社会的距離をおいて店頭に並び、ファーマシーでは消毒ジェルやマスクが品薄になる事態になりました。

(上:人々が店頭に並ぶ様子)

3月7日、私が一時帰国からパリに戻ったときには、空港でマスクをかけて歩こうものなら、病気持ちの怪しい東洋人と間違えられるのではないかと本気で心配したものです。

出迎えの車のドライバーに、パリでコロナはどんな状況かと尋ねたら、昨日メトロの6号線に乗った人の感染が確認されましてね、、、というレベルだったものが、たった数日でこの事態になったのでした。

このいわば準備期間中に人々が買いだめしたものは、日本と同様にトイレットペーパーやペーパータオルといった紙製品。そして食品ではまず最初にパスタが売れ出し、そしてポテトチップスの棚もスカスカになったものです。ただ棚に補充されるのは早く、在庫は十分とわかると売り場はやがて元の状態に戻っていきました。

その頃市民に配られたイラスト入りチラシには、「手をマメに洗いましょう」 「咳をするときには腕で口をふさぎましょう」 そしてこれは日本人には驚きですが 「ティッシュを使ったら一度で捨てましょう」 「体に触れる握手やビズは避けましょう」 。それが2週後にはマスクが奨励されることになったのですから、これには驚いたものです。

「カフェやレストラン、劇場や映画館は国の生命にとって不可欠ではない」として直ちに営業を禁止されましたが、花屋も当然不要不急の職種として営業禁止に。ロックダウン前に鉢植えを買っておくべきだったと思った人は多かったことでしょう。

いざ花が買えなくなるとさみしいもので、外に出ると街路樹の足元の雑草の花が目につくようになり、コロナ前とは違う視点で外を歩く自分に気づいたものです。

(左:立ち入り禁止テープの張られたエッフェル塔の公園/右:街路樹の足元に咲いていた雑草の花)

閉店している花屋の店内をガラス越しに覗くのは女性ばかりでなく男性も。花のある暮らしを愛する人たちが多いことがうかがわれたものです。

そんな中でも朝市がオープンしていたのは喜びでした。社会的距離が守られているかポリスがまめに巡回しながらの営業でしたが、それも翌週末までで、ロックダウン後早々、10日ほどで朝市も閉鎖となったのでした。カフェ、レストランばかりか日常生活に不可欠なマルシェが消えて、パリの行動規制はますます厳格化。私の家から近い二ケ所のマルシェで週4回買い出しが可能だった暮らしがどれだけ豊かなことだったかを思い知ることになったのでした。

ロックダウン中、運動や買い物のために行動できるのは家から1キロ、1時間以内。外出理由申告書を持って家を出ます。街のあちこちでポリスの検問もありますから、マップに自宅からの距離がわかるメモリをつけたカード(写真下)を挟んで行動したものです。

その後、更に厳しい制限が設けられ、国民の我慢もこれ以上はとなった頃、政府は段階的、効果的規制緩和に着手。

いよいよ5月11日以降、待ち望んだマルシェは再開されたのでした。スタンドでは透明シートで商品と客を隔て、売り子は皆マスク着用(写真下)。

社会的距離はほぼ守られ、ほとんどの人がマスクをつけて並びます。買い物の行列はパリの風物詩のようなものですが、しかしその有り様はコロナ前とはすっかり変わりました。詰めて並べないので遠くからでは商品がよく見えず、待ちながら品定めすることが難しくなったのです。お金のやりとりもできるだけ避けたいと、わずか数ユーロでもカード決済するように。

それにしても、監禁生活明けが陽光降り注ぐ初夏でどれだけ良かったことか。

朝市にはハーブはじめプリムール - 初もの野菜- が山積みにされ、心浮き立つ季節だったことでどれだけ皆の気持ちが癒されたことでしょう。

(左:透明シートで商品と客を隔てた様子/右:山積みにされたハーブや野菜)

そして街では正常に戻る前の一段階を踏むために、カフェのテラス席での営業が許可されました。

歩道にテーブルや椅子を積み上げて準備する店があちこちに(写真下)。

近所のスターバックスが店頭に赤白テープで印をつけると、そこにスッポリと収まって飲食するパリジャンなのです(写真下)。

久しぶりに入ったいつものカフェのテラスに座って、つい先日まで見事に閑散としていた街に人が溢れ行き交うのを見ていると、一種感無量な気持ちになったものです。

ロックダウン中この人々は無数の窓の向こうで街を見下ろしながら耐えていたのですから。自由を愛するフランス人が、このパリジャンたちが、みんなよく頑張ったなと思うのです。

7月1日以降、カフェやレストランでは屋内営業も許可され、街はすっかり活気を呼び戻しています。街のいたるところでマスク着用を促すパリ市の広告が目につき、店頭にもマスクをつけて入店することを要請する張り紙がよく見られます。

(左:パリでは決してマスクなしで外出しません/右:パリではタッチ(接触)することなく挨拶しましょう)

(下:お花屋さんの扉の張り紙(ピング文字)には「マスクの着用必須です。ありがとう。」と書かれています)

スーパーの出入り口には消毒ジェルが置かれ、警備係が脇に立ってチェックするのも日常の光景になりました。

新型コロナウィルスとの戦いはまだ続いていますが、ロックダウンに際してフランスは誰に対しても平等に義務と責任を負わせたことで、国民を連帯させることには成功したと言ってよいのではないでしょうか。この国の運命には自分自身も関わっているのだという自覚あるフランス国民に敬意を評したいと思うのです。

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2

ビーフ100% ひき肉ステーキ(ステークアッシェ) 100g×2 -

ハーフバゲット 140g×2個入り

ハーフバゲット 140g×2個入り -

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

薔薇の花びら茶

薔薇の花びら茶 -

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g

ベラミーズパイシート フレッシュバター100% 300g -

ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 500g

ベビーターキー 皮なしむね肉 (ターキーブレスト) 500g -

信州サーモン 冷燻仕立て

信州サーモン 冷燻仕立て -

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り

焼くだけ!大きなクロワッサン 発酵バターが香るフランス産 Bake up生地 60g×4個入り -

ラズベリーパイ 100g x 2個

ラズベリーパイ 100g x 2個 -

アップルパイ 100g×2個

-

フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個)

フランス産 マカロン レッドフルーツ アソート 12個 (4種×各3個) -

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

【送料込み】ヨーロッパ ちょい呑みセット

ここなら住める!ギリシャの美味しい食事|スタッフ海外体験記

美味しい黄桃瓶詰の開発でギリシャを訪問した時のお話です。

黄桃の産地はオリンポスの山の麓から広がるテッサリア平原にあります。

>>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら

テッサロニキ空港から車で2時間半。エーゲ海と山との間をドライブしてたどり着いたテッサリア平原にあるメーカーでの商談の合間、ランチに連れて行ってくれたのはラリッサという町のレストランでした。

ラリッサはテッサリア地方の中心都市で、そんなに大きくないもののショッピングエリアもあって、大きすぎず、小さすぎない住みやすそうな町でした。

町に着くと車を止めて歩いてレストランまで5分ほど。

その途中に素敵な古代遺跡が何とも自然に目の前に広がって、ギリシャに居る実感を呼び戻してくれます。(それまでは工場と農場に居たので。。。)

レストランは他のヨーロッパ諸国と変わらない雰囲気です。

真夏の暑い日差しがありますが、とてもカラッとしていて、扉を開け放していても暑くはありません。少し遅めの時間に行ったのでお店は空いていて、店内でありながら外に一番近いベストな席に落ち着きました。

おすすめのお料理を少しずつ適当に注文するね、と言われ、全てお任せで出てくるのを待ちます。おしゃべりしながら待つそんな時間もギリシャの風に吹かれながら心地いいな、と考えているとあっという間にお料理が次々と運ばれてくるのも、せっかちな日本人には嬉しいポイント!

何といってもまずはフェタチーズのドーンとのったサラダ!

ホリアティキサラダとも言われるみたいで、定番野菜のキュウリ、トマト、玉ねぎ、ピーマンがざっくりとカットされて、その上にフェタチーズがあります。このフェタチーズの塩味とほろほろと崩れる食感が野菜をかむたびに一緒に広がって何とも美味しくクセになります。

1㎝ぐらいでカットされたゆでダコを香味野菜と一緒にオリーブオイルとレモンでマリネしたタコサラダ。唐辛子を入れて少しピリッとさせてあてとっても暑い季節にぴったり。

タコと言えば、足を1本まるごと焼いた一皿も香ばしくてギリシャでは定番。

タコと言えば、足を1本まるごと焼いた一皿も香ばしくてギリシャでは定番。

チーズを揚げたサガナーキはカリッと揚がったものにレモンを少しかけると味が引き締まってまた美味しい。

そしてお魚はシンプルに焼くか揚げるで決まり!

この日出てきたのは小イワシを開いたグリル焼きと、中サイズのイワシのお腹にトマトを積めて焼いたもの、アジを丸ごと揚げたもの。

青魚の大好きな私にとってはとっても嬉しいお魚3連発!

小さなグリル焼きは柔らかくてしっかりした味わいでオリーブオイルが良く合います!

イワシのトマトグリルはハーブの香りがギリシャっぽく、しっとりといただける!

アジのまる揚げはカリッと骨まで火が通っていて香ばしい!

このお魚が美味しいというのは日本人にとって、嬉しいですよね。

翌日、アテネの市場に行ってみたのですが、そこで納得!

市場には新鮮できれいな魚がたくさんありました。

そして魚だけが集まったところでも臭くない!これは新鮮な魚がきちんと管理されている証です!ギリシャの人たちも魚が好きなんだな、と実感しました。

桃を見に来て出会った美味しいギリシャ料理の数々。

どれもとっても美味しくて、ここなら住める!と思わず声に出して言ってしまったほど。

美味しいものが繋ぐ文化、大切にしたいですね。

>>特別な日にふさわしい輸入食品セール「クリスマス 2020」はこちら

<ダイニングプラスについて>

2001年事業開始、「dancyu」や「日経プラス1」など取材多数。一流プロ愛用の海外食品を1パックからお届けする通販です。商社直営。

-

黄桃のシロップ漬け (瓶詰) 550g

黄桃のシロップ漬け (瓶詰) 550g -

スモーク オイルサーディン ラトビア産

スモーク オイルサーディン ラトビア産 -

プチパン プレーン 35g×5個入り

プチパン プレーン 35g×5個入り -

石窯焼き風 田舎風パン (パン ド カンパーニュ )

-

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り)

【電子レンジ対応】 エスカルゴ XLサイズ 12個入(殻付き/ガーリックバター入り) -

とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g)

とろニシン レモンじめ 2フィレ(100g~160g) -

解凍するだけ カナダ産 ムール貝

解凍するだけ カナダ産 ムール貝 -

レモン香るエキストラバージンオリーブオイル

レモン香るエキストラバージンオリーブオイル -

ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ)

ベーコンとチーズのキッシュ(キッシュ ロレーヌ) -

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー)

りんごとカスタードのタルト 約21cm10カット フランス製 (タルトノルマンディー) -

ブレス産 AOP発酵バター 250g

ブレス産 AOP発酵バター 250g -

ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g

ダッテリーノトマトのトマトジュースづけ (皮なし)400g -

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット

【送料込み】欧州パンとこだわりのバターを愉しむ欲張りセット -

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット

【送料無料】ベルデンソ 無ろ過EXVオリーブオイル 3本セット -

【送料込み】週末ご褒美プチセット

【送料込み】週末ご褒美プチセット

簡単豪華カフェランチ!ダイニングプラスの食材でやってみました!

おうちで食事をする機会も増えますよね。

時にはカフェに行ったような素敵なランチができると家族の食事時間も盛り上がるのではないでしょうか?

でも、忙しい日常に準備するのはちょっと大変。。。

そこでダイニングプラスの食材を使って、ほんの少しの手間をかけることでカフェランチができる、というお話です。

最大のポイントはダイニングプラスのキッシュ。

キッシュはパイやタルトの生地に好みの具材と卵と牛乳や生クリームなどを混ぜた卵液を加えてオーブンで焼いたもので、

キッシュ・ロレーヌというフランス、アルザス・ロレーヌ地方のお料理として有名ですね。

今ではフランスだけではなく、イギリスやアメリカなど他の国々でも軽食メニューとして定番の人気料理です。

そういう私もキッシュは大好きなのですが、実際に作るとなると、けっこう面倒です。。。

ダイニングプラスには素晴らしいバターのパイ生地があるので、それを使うと存外簡単なのですが、

今回は『焼くだけ』で簡単に出来上がるタイプのキッシュを使います。

ダイニングプラスのキッシュは2種類あります。

3種のチーズのキッシュ と 地中海野菜のキッシュ

1個が大きめで、例えると今は懐かしいCDぐらいの大きさがあって、

ランチなら、まるまる1個でとっても満足感があります。

大きいのですが、オーブンなら4~5個、

トースターでも3~4個を入れられる絶妙な大きさです。

だから、家族4人分のランチをつくるのにオーブンに入れておけば、

おおよそ20分でその間に付け合せの準備ができて、とってもお手軽なのです!

葉野菜をオリーブオイルとバルサミコ酢で和えたものを準備しますが、

そこで、盛り付けた時の華やかさを演出するためのポイント!

葉野菜は事前にお水に1~2時間浸してしゃっきりさせ、水を切っておきます。

今回はベビーリーフを使いましたが、この水に浸すと圧倒的に見栄えが良くなります。

しかも、増量して見えます!

水気をしっかり切った葉野菜にはオリーブオイルとバルサミコ酢をかけて全体を和えてから盛り付けます。

美味しいオリーブオイルとバルサミコがあれば、買い置きのドレッシングは要りません。

今回使っているのは、無ろ過のエキストラバージンオリーブオイルと、

5グレープグレードのバルサミコ酢。

オリーブオイルもですが、このバルサミコ酢は特別♪

丁寧に煮詰めたぶどう果汁を原料の60%使って、小さいオーク樽で熟成させているので、

香りがとっても良いのです!

トロッとシロップのような食感と甘みのあるスペシャルグレード!